関東の海辺の町に、湯の煙が立ちのぼる温泉街があった。

海鳴りは絶えず、浜風は塩を運び、軒先には古い木札が揺れ、「い〜い湯だや♪」の歌が昼も夜も響いていた。

その町に、大工の那麗(なざれ)の家があり、その家の子として伊恵寿(いえす)は生まれた。

彼は幼きころより穏やかで、人を笑わせ、人の悲しみを軽くすることを好んだ。

手のひらから湯気の立つパンを出したり、わずかな魚を一瞬で山盛りに増やしたり、さらには湖の水面を平然と歩いてみせる伊恵寿の「手品」は、どう見ても普通ではなかった。

人々は驚き、子供たちは歓声を上げた。

「伊恵寿、お前の手品すげえな!」

税務署員の息子真鯛之助(またいのすけ)は叫び、

「俺はこいつに弟子入りする!」

瓶手郎(ぺてろ)は膝を叩く。

枕田(まくらだ)の麻莉亜(まりあ)は微笑み、

「本当にすごいよね! 神さまのような力を持っているのかしら」

と感嘆の声を漏らすと、子門(しもん)も

「そうだよ! 救世主とかさ!」

と茶化す。

伊恵寿は笑って首を振った。

「救世主なんて大げさ! ただの大工の息子さ。湯気が立つのも、魚が群れるのも、自然の働きなんだよ」

彼の声は柔らかく、海辺に響く波音のようであった。

だが、椅子借桶(いすかりおけ)の雄太(ゆだ)だけは、その様子を遠巻きに見つめるだけだった。

「あれは、ただの手品ではないぞ……」

彼だけは心の奥底にわだかまりを抱えていた。

* * *

夏の終わりに、記録的な台風が近づいた。

海は黒く泡立ち、港の防波堤を越えて波が打ちつけた。

風は瓦を飛ばし、看板を折り、「い〜い湯だや♪」の音楽も、ちぎれたテープのように途切れ途切れになった。

港に集まった若者たちは、荒れ狂う波を見ながら興奮していた。

「嵐の海で釣りしたら、きっと大物が釣れるぞ!」

誰かが叫び、笑いが起きた。

雄太は止めようとした。

「やめろ! これは洒落にならない。死ぬぞ!」

だが、誰も聞かなかった。

そのとき、伊恵寿がすっと前に出た。

彼は濡れた髪をかき上げ、空を仰いで言った。

「静まれ」

その声は風よりも強く、嵐の音を押し返した。

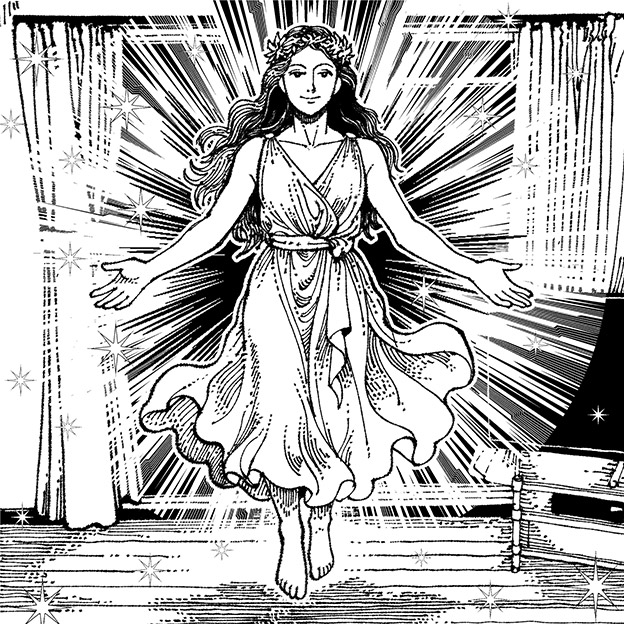

海はたちまち凪ぎ、波のうねりは消え、厚い雲が裂けて光が降り注いだ。

浜辺に集まった者たちは息をのんだ。

太陽の光は金の矢のように海面を射し、白い泡が光を受けてきらめいた。

人々は歓声を上げたが、それは恐れではなく、笑いに似ていた。

「また手品だ!」

「やるな、伊恵寿!」

誰もそれを奇跡とは呼ばなかった。

ただの見世物。湯けむりと同じ、一瞬で消える幻想。

しかし、雄太だけは、その光景を見つめながら凍りついていた。

「これは……手品なんかじゃない」

伊恵寿は雄太の方を振り向いた。

潮風に髪をなびかせ、まるで何もなかったかのように笑い、手を振った。

雄太の胸に、言葉にならない熱が宿った。

羨望、恐れ、そして——疑い。

「なぜだ?」

「奇跡が奇跡であることを、なぜみんな気づかない?」

風が再び吹き始め、海はいつもの姿に戻った。

嵐は去ったが、雄太の心には、嵐が残ったままだった。

「伊恵寿はその沈黙の裏に、何を抱えている?」と。

* * *

日が経つごとに、伊恵寿の名は町のあちこちで語られた。

「魚を増やす若者」「湯けむりの魔法師」「海を鎮めた男」。

その呼び名は誇張され、笑い話として広まった。

しかし、彼を慕う者たちが増えていったのも事実だ。

彼らはいつしか「十二使徒」と呼ばれるようになった。

彼らの住む温泉街は数年前、平成の大合併によって驢馬(ろうま)市に組み込まれていた。

効率化という名のもとに、公民館も図書館も学校も次々と統廃合され、人が集まる場所が消えていった。

湯の町は地図の上では一地区にすぎなくなり、観光客は減り、灯りは減り、声も減った。

「十二使徒」を中心に、温泉街の若者たちは、長いあいだ湯けむりの下で眠っていた町に、もう一度新しい息を吹き込もうとしていた。

「この町を変えよう」

彼らは浜辺に集まり、古い演歌調の「い〜い湯だや♪」をジャズに編み直し、波音をリズムに即興の演奏を始めた。

笑い声が湯けむりに混じり、久しぶりに町に音が戻った。

夏には手づくりの音楽祭を開き、地元の食堂や旅館を回って協力を求めた。

「観光客に頼らず、自分たちでこの町を立て直したいんです」

若者たちの声は真剣だった。

「い〜い湯だや♪」を歌う伊恵寿の歌声が響く。

その声を聞くと病気が癒やされる、という不思議な噂が立った。

歌声は静かに熱を帯び、湯けむりの向こうに見える海が、彼らの熱を映すようにゆらゆらと銀の光を返した。

彼らは最終的に驢馬(ろうま)市からの独立を目指していた。

だが、組合の古老たちは怒った。

古びた旅館の座敷で、組合の重鎮たちは湯呑を置き、伊恵寿を呼びつけた。

「お前のやっていることは何だ」

「手品や音楽で若者を煽ってどうする」

「湯守の掟を忘れたのか」

伊恵寿は静かに座り、頭を下げた。

「みんなに笑ってほしいだけなんです。湯の町が、また賑やかになればそれで」

だが、古老たちは聞かなかった。

平成の大合併から長く経ち、彼らはすでに驢馬の富裕層と癒着関係にあった。

もう引き返せない。

伊恵寿は責め立てられた。

「お前は湯の秩序を乱す者。若者を惑わせる者だ」

古老たちは机を叩き、怒声を浴びせた。

後ろで瓶手郎がつぶやいた。

「これじゃまるでムチ打ち刑だよ……」

鶏が三度鳴く時刻。

会は散り、人々は湯けむりの夜道を黙って帰った。

伊恵寿と雄太だけが残り、海へと続く坂道を歩いていた。

「みんな、お前がこの町を変えてくれると信じてる」

「そんな大層なもんじゃないよ。僕はただ、大工の息子だから」

「でもさ……お前には、何かある」

雄太の目には、かすかな怒りと祈りが混ざっていた。

「お前のパンは湯気を立て、お前の魚は増える。お前の足は水の上を歩く。それを奇跡と呼ばずに何と呼ぶ?」

伊恵寿は肩をすくめた。

「奇跡を見たいなら、湯気を見上げたらいい。誰もが見たいものだけを信じるのさ」

しかし、雄太は追及をやめなかった。

「そういうことじゃない! お前、本当は手品じゃなく——」

十字路に差しかかったそのとき、背後から車のクラクションが鳴り響いた。

猛スピードで突っ込んできた車は、雄太の目の前で伊恵寿をはね飛ばした。

伊恵寿の体は宙を舞い、地面に叩きつけられた。

即死だった。

* * *

伊恵寿の死は、湯の町に重い影を落とした。

港の風は止み、潮騒は喪のように低く響いた。

「雄太が……裏切ったんじゃないか?」

誰かがつぶやいた。

その声は湯けむりのように町中に広がった。

「だって、あの夜、二人きりだったんだろ」

「伊恵寿は、雄太を信じてたのに……」

雄太は否定した。

「俺は何もしてない! ただ隣にいただけだ!」

だが、瓶手郎も真鯛之助も目をそらした。

麻莉亜は泣きもせず、子門は煙草をくわえたまま言った。

「人は奇跡より噂を信じるもんだよ」

それから三日が過ぎた。

台風は遠くに去り、海は再び静まりかえった。

だが、人々の心には、まだ嵐が吹き荒れていた。

三日目の朝、町の火葬場には伊恵寿の棺が運ばれた。

組合の長老も、若者たちも、みな白い喪服に身を包み、黙って列をなした。

* * *

火葬炉の扉が閉まると、鈍い音を立てて炎が灯った。

湯気と煙がゆっくりと上昇し、天井の換気口から外へと流れた。

そのとき、誰もが忘れられない声を聞いた。

「うう〜! あつい〜! 助けてくれ〜!」

職員たちは凍りついた。

炉の温度は千度を超えている。

中に、生きた声があるはずがない。

瓶手郎が叫んだ。

「伊恵寿……なのか?」

「嘘だろ……復活したのか?」

麻莉亜は口を押さえ、雄太は震える声でつぶやいた。

「……やっぱり、奇跡なんだ」

声は続いた。

「あつい〜! もうダメだ〜!」

炎が唸り、鉄が鳴り、やがて声は途絶えた。

炉が冷え、扉が開かれたとき、そこに残っていたのは白い骨だった。

それは、奇妙なことに十字架に貼り付けられたかのようなポーズをしていた。

沈黙が落ちた。

瓶手郎は言った。

「これ……最後の大手品じゃないか?」

自分を納得させるように、真鯛之助はがくがくと首を振った。

「伊恵寿らしいよな。最後まで人を驚かせる」

麻莉亜は微笑み、子門は肩をすくめた。

「自分の死まで笑いに変える。ホント、すごい奴だ」

火葬場の外では、セミが鳴いていた。

その声はまるで、空に昇る湯気のように淡く消えていった。

* * *

帰り途、「十二使徒」全員で肩を並べて海沿いの道を歩いた。

月が波間を照らし、白い光が漂っていた。

「もし、あいつが本当に救世主だったなら……俺たちは、ひどいことをしたんじゃないか?」

雄太の問いかけに誰も答えなかった。

温泉の排気塔から、ふわりと湯気が上がり、月光の中に溶けていった。

雄太は顔を上げた。

夜空には雲の裂け目があり、その向こうに星が瞬いていた。

「信じないってのは……あいつにとって、一番つらかったんじゃないか?」

黙して語るものは誰もなかった。

翌朝、湯の町は何事もなかったように目を覚ました。

「い〜い湯だや♪」の音楽がまた流れ、湯けむりは穏やかに空へと昇った。

人々は言った。

「昨日は嵐もなかったし、火葬も無事終わった」

「やっぱり、伊恵寿はいい奴だったな」

「最後まで笑わせてくれた」

そうして、誰も奇跡を語らなかった。

ただ「あいつはたいした手品師だった」

と笑いながら、温泉まんじゅうを頬張った。

——おわり——

の奇跡-1.jpg)