月別アーカイブ: 2025年9月

【普通】 エアコンのない仕事部屋

【オネイロス】第1話 選抜①

【普通】 僕の交渉スキルを見よ!

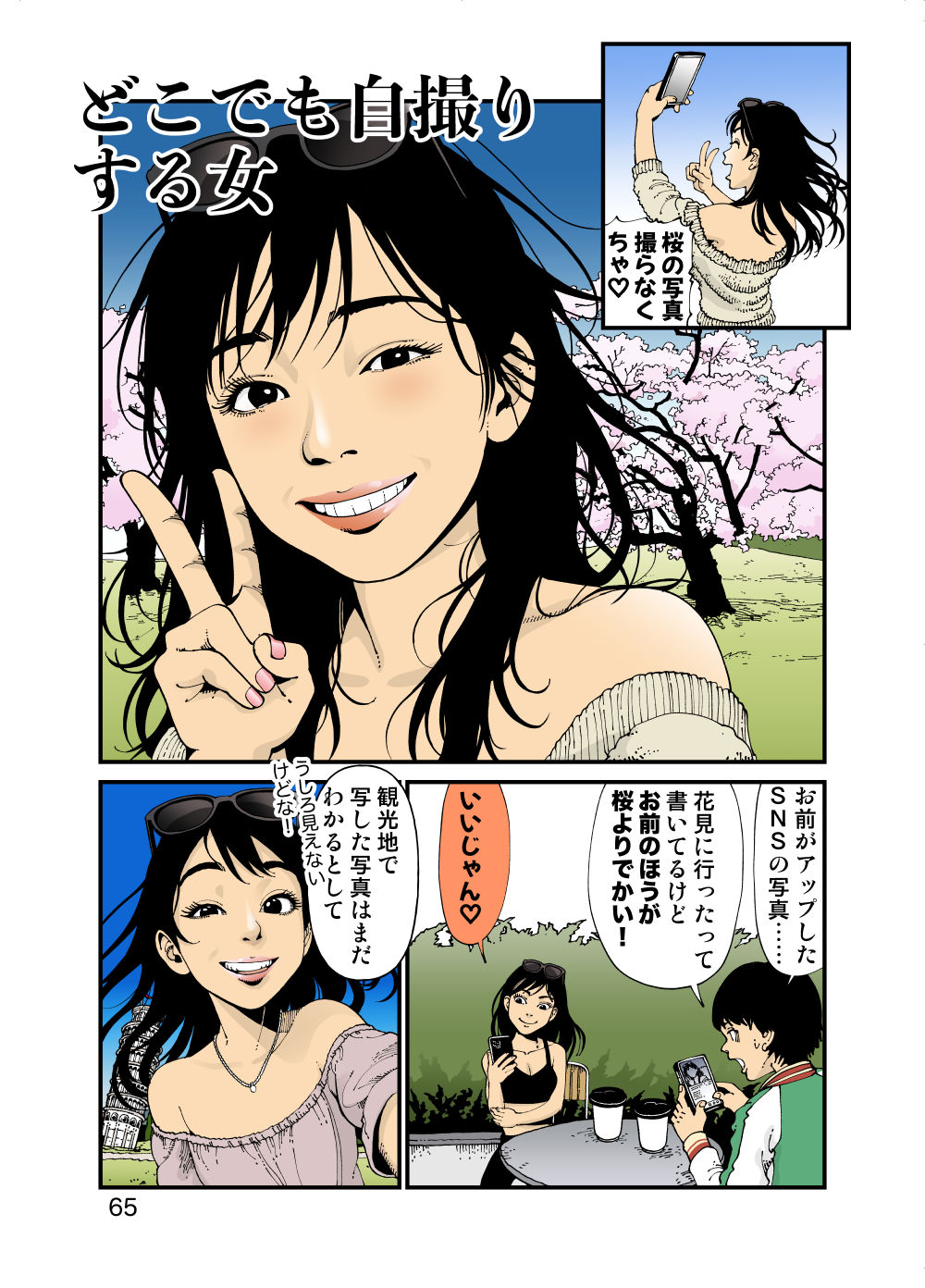

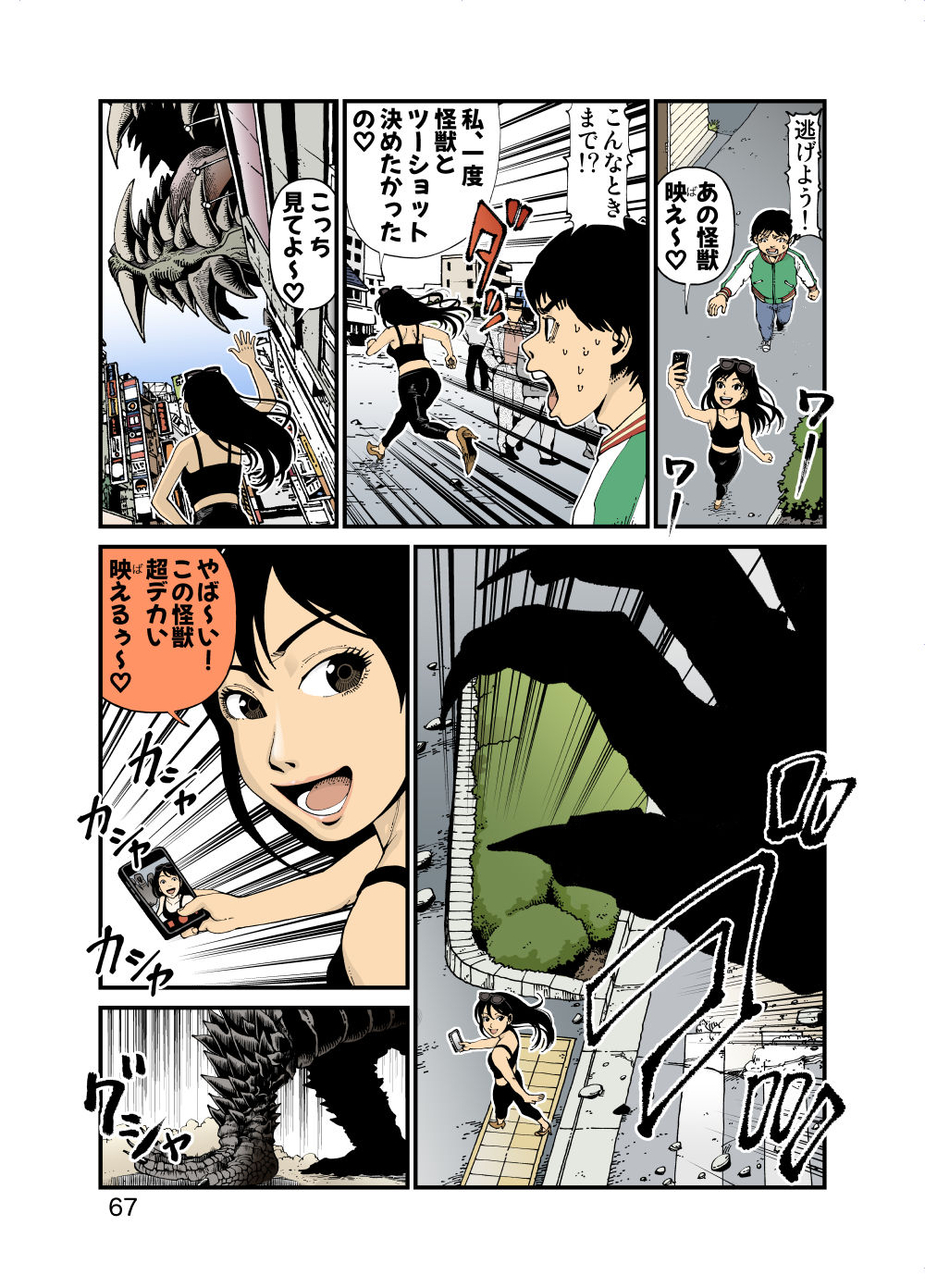

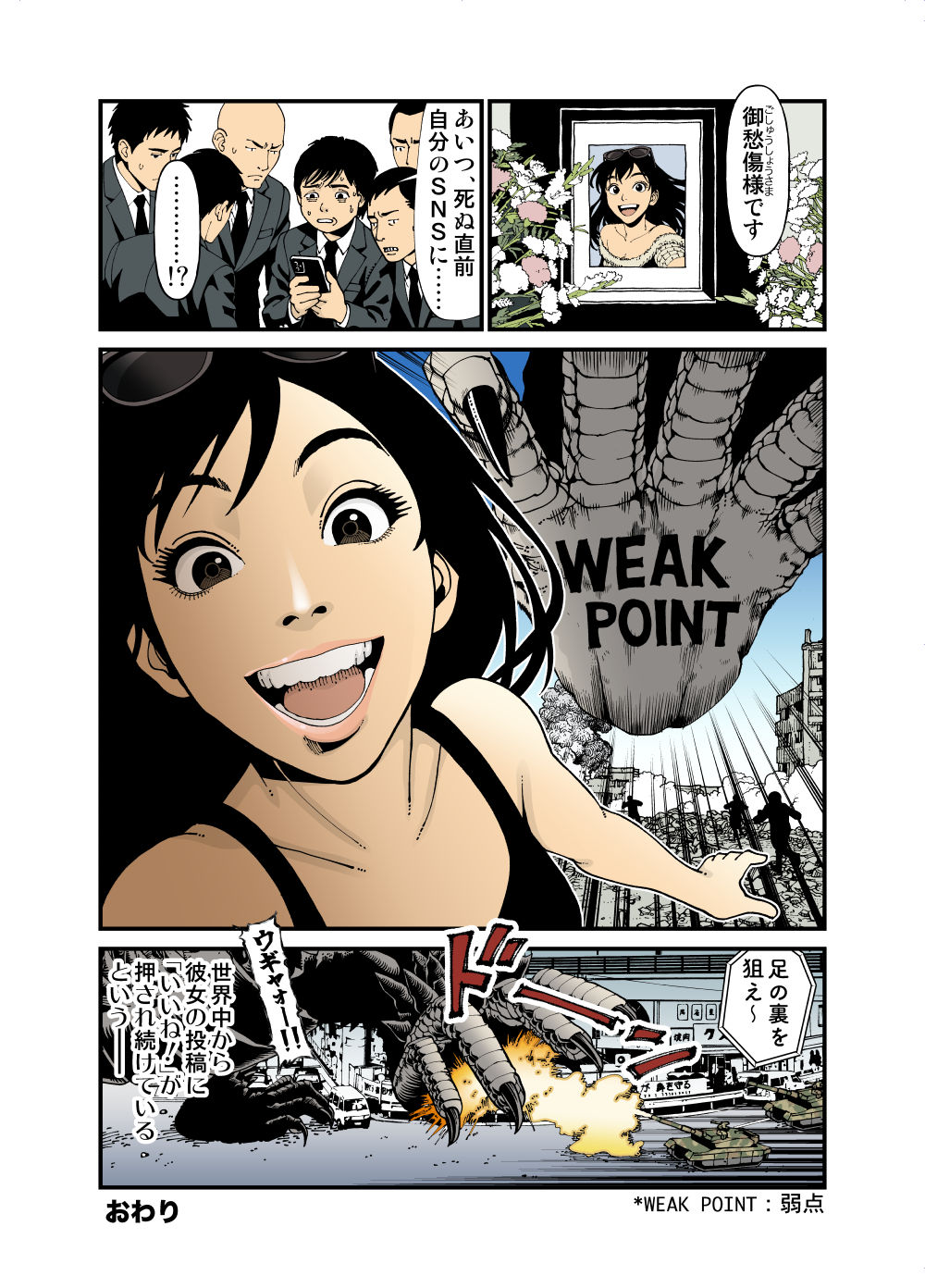

【StoF】どこでも自撮りする女

【小説】遊園地、行きたかったね

最近、こういうサービスがある。

それは一見、未来の夢のようでいて、どこか乾いた現実の延長にも思える。

──死者の意識を保存し、仮想現実で再会する。

簡単に言えば、そういうことだ。

もっとも、その「再会」に、どれほどの意味があるのか、本当のところは誰にもわからない。

だが少なくとも、あの日の俺には、それが、救いのかたちをして見えていた。

「生きているうちにあんたと話せれば十分だよ」

と母は言うが、俺は母にいくら感謝の言葉を伝えても足りないと思っていた。

できるかぎりのことを母にしたかったのだ。

ちょうどその頃、俺は、意識保存サービスを提供する会社に勤めていた。

開発でも研究でもない、ただの営業だ。

それでも──社員特典として、格安で意識の保存を依頼できることを、俺は、奇跡のように感じた。

そのとき既に、母の老いは見て取れたからだ。

歳をとることは、記憶を遠ざけることだ。

だからこそ、消えゆく前に、せめて、残したかった。

母は協力的だった。

誰よりも淡々として、機械の前に座り、指示に従い、質問に答えた。

「こんなんで、ほんとに残るのかねえ」と言って、笑った。

……そして。

母は、その年の暮れ、ひっそりと息を引き取った。

静かだった。

病室には、冬の光が斜めに差していた。

カーテンの隙間から漏れる白さが、母の頬を淡く照らしていた。

そのほんの数時間前、母は一度だけ目を覚ました。

そのとき、まるで夢を見ていた子供のように、口元だけが動いた。

「……遊園地、行きたかったね」

何の前触れもなく、思い出したように、ぽつりと。

俺は──その言葉に、息が詰まった。

「楽しかったよ」と言いたかった。

伝えたかった。

でも、喉の奥が詰まり、声にならなかった。

音は出なかった。唇が震えただけだった。

母のまぶたが、再びゆっくりと閉じるのを、俺は何も言えぬまま、ただ見ていた。

父が早くに亡くなってから、母は再婚もせず、ただ黙々と、俺ひとりを育ててくれた。

学も、技術も、持たなかった人だった。

けれども、朝になると誰より早く家を出て、近所の工場で働き、帰ってきては台所に立った。

休みというものは、あってないようなものだった。

それでも、俺の弁当箱はいつもきちんと詰められ、制服は洗濯されていた。

生活は、つましく。

けれど、時折、ささやかな光が差すような日々だった。

日曜日、母は弁当を作ってくれた。

その弁当を持って、河原へ向かった。

木陰にレジャーシートを広げて、ふたりきりで、おにぎりを頬張った。

風が水面をなでる音と、母の「おいしい?」の声だけが、そこにはあった。

そんなある日だった。

母が職場から、遊園地のチケットをもらってきた。

俺は、胸が震えた。

生まれて初めての遊園地。

テレビの中でしか見たことがなかった、夢のような場所。

母はその日のために、ちょっとだけ手の込んだ弁当を作ってくれた。

朝早くから台所に立つ母の背中が、いつもより弾んで見えた。

そして、ゲートの前。

チケットを差し出したとき──係員が言った。

「こちら、優待券ですね。大人は二〇〇〇円、子どもは八〇〇円引きになります」

その瞬間、世界の色が、ふっと褪せた。

財布の中に、それだけのお金は入っていなかった。

それでも何度か財布を開き直し、確認し…最後に母は小さく首を横に振った。

そのまま、俺たちは遊園地の外のベンチに腰を下ろした。

「せっかくだから、お弁当はここで食べようね」

と母は、言った。

食べながら、何度も、観覧車の向こう側を見た。

音楽、風船の色、子どもたちの笑い声。

全部、塀の向こうだった。

帰りの電車の中で、母は、何も言わなかった。

顔を伏せて、車窓の外ばかり見ていた。

「……楽しかったよ」

俺がようやく言うと、母は、ふいに顔を上げ

「母さん、何も知らなくて……」

そう言って、涙を流した。

それを、俺は決して忘れなかった。

その日からだった。

俺が“貧乏”という言葉に、はっきりとした憎しみを抱いたのは。

金というものが、どれほど残酷に人間の尊厳を奪うかを、幼い俺は理解した。

だから俺は、学んだ。

とにかく学び続けた。

鉛筆を握る指が痛んでも、暗記で眠くなっても、構わなかった。

貧しさは、母のせいじゃない。

ならば俺が変えるしかないのだと。

成績は上位に並び、やがて俺は大学に進学した。

返還義務のない奨学金も得た。

もはや、それだけが目的になっていたかのように、死に物狂いだった。

そして──社会人になった。

息をつく暇もなく働き、名刺を持ち、ネクタイを締め、ようやく一人前のふりを覚えた。

なのに。

「遊園地、行きたかったね」

あのときの母の言葉が、最期の言葉だった。

それは、まるで時間の奥底から掘り起こされた石のように、重く、ひんやりとして胸に沈んだ。

母の葬式を終えてから、俺はさらに仕事にのめり込んだ。

仮想現実サービスの営業。

毎日、朝から晩まで飛び込み営業。

断られても、冷たくされても、かまわなかった。

靴底がすり減っても、声が枯れても、止まれなかった。

母のことを思えば、何も怖くなかった。

むしろ、それだけが、俺を支えていた。

上司が心配するほどだった。

同僚が引くほどだった。

それでも、止まれなかった。

──半年が過ぎた。

ふいに、ある朝、目が覚めたとき。

喉がひりつき、胸の奥が、ぽっかりと空いていた。

ようやく、その空洞に風が吹き込むように、俺は思った。

「……母に、会おう」

そのとき、初めて。

俺は、母の意識が保存されている“仮想世界”へと接続することを決めた。

母は、仮想世界の中で、今も生活している。

そう──あの頃のままの姿で。

この世界では、母は自分が亡くなったことを知らない。

俺がそう設定したのではない。

生前の母自身が、それを望んだのだ。

「死んだって知らされたら、あんたが心配してるんだって思っちゃうじゃない」

と、茶化すように、そう言った。

そのくせ、俺の姿は「子どものままにしてね」と言った。

どうやら──母は、俺の現在よりも、俺の“子ども時代”を、宝物のように思っていたらしい。

最新のヘッドセットを頭に装着し、目を閉じる。

思考がシームレスにデバイスと繋がると、空間が一度、真っ白に広がった。

落下する感覚も、遷移のざわめきもなく、ただ、ふと──

記憶の奥に沈んでいた、あの場所に、俺は立っていた。

懐かしい自宅。

風の匂い、湿った土の感触、遠くの鳥の声……

現実よりも正確に、俺の「記憶」が再構成されていた。

変色したトタン屋根の、けれどどこかあたたかく感じた借家。

今にも崩れそうな縁側、いつも少しきしむ板の間。

俺は、その場に立ちすくみ、胸の奥がぎゅうっと掴まれたような感覚に耐えた。

「ただいま──」

声は、子どもの高さで。

勝手口から、俺は中に入った。

「おかえり。今日は遅かったね」

台所の向こう、母が振り返った。

ああ──

あの笑顔。

二〇年前と寸分違わぬ、その笑顔。

俺の世界に、確かにあったその声。

母は、エプロン姿のまま、野菜を洗っていた。

現実の俺は、目を閉じながら、目を開いていた。

今この瞬間、ここは夢であり、現実であり、記憶であり、偽りであり──

そのすべてだった。

「学校帰りに木寺くんちに寄ったらね、お母さんが遊園地のチケットを二枚くれたよ」

俺は、言った。

母は、ふふっと笑った。

「ほんとう? じゃあ木寺さんにお礼言っておかないと」

母の背中は、小さく揺れながら、流しの水音と一体になっていた。

俺は、そっと、ステータスウィンドウを開いた。

仮想現実の時間を制御する、透明な盤面。

その中の時計型アイコンを、俺は指先でそっとなぞり──

時間を、“日曜日”へとスキップさせた。

日曜日。

陽はやわらかく、風はぬるく、空は雲一つなく澄んでいた。

母は朝から台所に立ち、時間をかけて、少しだけ豪華な弁当を作ってくれていた。

いつもより多めの卵焼き。

少しだけ高かったウインナー。

彩りのよい、ぎこちない花型のニンジン。

その背中が嬉しそうであることを、俺は子どもの姿をしながら、どこか遠い位置から見ていた。

母の手つき、鼻歌、ふと顔を上げるしぐさ──

どれもかつての記憶のまま、いや、もしかしたらそれ以上に、生き生きとしていた。

電車に乗ると、母は窓の外を眺めていた。

街の風景が流れ、駅を過ぎるたびに、母の頬がわずかに紅くなる。

その様子が、まるで少女のようだった。

そして、遊園地のゲートに立ったとき。

俺はゆっくりと、ポケットから「本物の招待券」を取り出した。

仮想世界で生成されたそれは、あのときの失敗を、ただ静かに、なかったことにしてくれる。

係員は笑顔でうなずき、ゲートが開いた。

俺たちは、何のつかえもなく、中へと入っていく。

母の手が、わずかに俺の袖を握っていた。

まるで、夢に触れてしまいそうで、不安になっているかのように。

中に入ると、まばゆいほどの色彩が広がっていた。

音楽が鳴り響き、ネズミのキャラクターが手を振り、風船が揺れていた。

俺は、夢中で走り出した。

母が、笑いながら後ろからついてくる。

「待って!」

叫ぶその声が、嬉しそうで、楽しそうで、切なかった。

ローラーコースターに乗って、俺たちは風の中で叫んだ。

ボートに揺られ、世界旅行のミニチュアを巡り、

射的ではお互いに張り合い、フライングカーペットでは手を握った。

笑い声が、空に弾けて、どこまでも届いていった。

昼になって、再入園スタンプを手の甲に押してもらい、ピクニックエリアへ出た。

母とベンチに腰かけて、弁当を広げる。

あのときの弁当が、本来の形で今ここにある。

あのときの弁当を、母と向かい合って食べる。

俺は、堪えきれなかった。

涙が、止まらなかった。

ひとくち、口に運ぶごとに、目の奥が熱くなる。

母はそれに気づかないふりをして、「おいしい?」と、笑った。

「おいしいよ」

その言葉が、涙の味に混じって喉を通った。

母の作る卵焼きは、どこまでも甘かった。

食べ終えたあとは、パレード。

音楽が遠くから高まり、やがてカラフルな衣装を着たキャラクターたちが、リズムに合わせて登場する。

アニメや映画でしか見たことのないキャラクターたちが、現実のような熱気と質感で目の前を通りすぎてゆく。

子どもたちが声をあげ、手を振り、大人も手拍子を打つ。

その波に、母も自然に溶け込んでいた。

あの日、塀の外から眺めていた景色。

今ここで、母がその中にいる。

「わあ……」

母が歓声を上げたとき、俺はそれを見て、目をそらした。

幸福というものが、これほど残酷に心を締めつけるのかと、思った。

笑う母の姿が、涙でぼやけていく。

何度、まばたきしても、視界がにじんで戻らなかった。

──そうだ。

この一日を、やり直すために俺はこの仮想世界に入ったのだ。

母を悲しませた記憶を、少しでも薄めるために。

あの言葉を、「楽しかったよ」という記憶に書き換えるために。

けれど、できなかった。

それが、どれほど丁寧に組み上げられた幸福の再演であっても──

俺の中に浮かび上がるのは、最期の病床の母の顔だった。

「遊園地、行きたかったね」

その声が、耳の奥でふたたび響く。

母が、自分の最期にまで引きずっていた後悔。

それを、俺がこうして勝手に「訂正」しようとしたことが、

耐えがたいほど、恥ずかしかった。

これは贖罪ではなかった。

思い出の改竄であり、死者への冒涜を、俺は、した。

「楽しかったね」

笑顔のまま、母が言った。

その瞬間──崩れた。

俺は泣いた。

しゃくりあげながら泣いた。

子どもの姿のまま、母の前で、声を抑えることもせずに。

母が顔をのぞき込む。

「どうしたの? 楽しくなかった?」

そのやさしさに、さらに涙があふれる。

俺はしゃくりあげ、心配そうに見つめる母の前で、そっとステータスウィンドウを開き──

仮想現実からログアウトした。

ヘッドセットを外した瞬間、目の奥が焼けつくように痛んだ。

まばゆい光の余韻が視界に残っているのか、それともただ涙がこびりついていたのか、しばらく何も見えなかった。

手が震えていた。

膝の上に落ちていく涙の重さが、じっとりとズボンの布地に染みていく。

それが、やけに静かだった。

部屋の静けさが突き刺さるようだった。

やがて津波のように、悲しみ、後悔、混乱、絶望、あるいは愛情と苦痛の混じり合った感情が押し寄せた。

母が亡くなったときよりも、俺は激しく泣いた。

俺は、この母との『新しい思い出』を、どう抱えて生きていくべきなのか……もう分からなかった。

—— おわり——

【普通】 夏の前半、暑苦しかった

【普通】 俺、エアコン慣れしたわ〜

【普通】 友達がいなくなった

【普通】 意識の高みからこんにちは

【小説】メダカスイッチ

大学の一角に、小さな水槽が並ぶ研究室があった。

そこではメダカの神経細胞を研究する若き学者・八ツ橋十郎(やつはしじゅうろう)が、日々メダカたちを観察していた。

彼には、特別に愛する一匹のメダカがいた。

白い体に淡い青の模様が輝くメダカ——「ふなんしぇ」。

「ふなんしぇ……君は僕の声がわかるのかい?」

八ツ橋は顕微鏡をのぞき込みながら、そっと声をかけた。

意識は特定の領域にあるのではなく、脳細胞の結びつきによって決まる。

脳の量や神経細胞の密度が意識の有無を左右するので、ネズミや爬虫類だけでなく、昆虫ですら意識を持つ可能性があるという。

メダカの大脳辺縁系に類する領域の神経活動を調べることで、彼らが本能的な行動だけでなく、ある程度の認知を持つことが示された。

メダカもまた、小さな脳の中で何かを「感じている」のだ。

彼の研究は、東京大学を含む研究グループが発表した「恋のスイッチ」と呼ばれる神経細胞の存在に基づいていた。

メダカの脳内で特定のニューロンが活性化すると、異性に対する行動が変化することを示した研究だった。

彼は、この「恋のスイッチ」の働きを応用し、ふなんしぇが自分を好きになるように仕向けようと考えた。

「もし、そのスイッチを押せば……ふなんしぇは僕を愛する?」

研究室の同僚であるウエハ坂削也(うえはざかさくや)が、それを聞いて深いため息をついた。

「八ツ橋、それは違うだろう。恋愛ってのは、操作するものじゃない!」

その言葉が、八ツ橋の胸に深く刺さった。

彼は気づいた。

愛は操作するものではなく、育てるものだ。

それから八ツ橋は、ふなんしぇにまっすぐ向き合うことを決めた。

毎日、彼女が好むエサを選び、心を込めて話しかけた。

メダカが最も好む青色の背景を用意し、彼女が快適に過ごせる環境を整えた。

変化が起こった。

八ツ橋が話しかけると、ふなんしぇはいつも何か言いたげにヒレを揺らし、じっと彼を見つめるようになった。

あるとき、ふなんしぇは急に活発に泳ぎ出し、水面まで浮かんで、必死に尾びれを振った。

「こいつ、お前に何か言いたいんじゃないのか?」

それを背後から見ていたウエハ坂が言う。

八ツ橋は顔をほころばせた。

その反応を「自分への愛情」だと確信し、彼はさらに研究を進めた。

「メダカの脳の信号を直接解析して、僕たちが会話できたら……」

メダカの脳を解析し、神経細胞の動きを調べることで「メダカ語」を解読しようとした。

八ツ橋は最新の神経科学技術を応用し、メダカの脳の活動を翻訳するプログラムを作り始めた。

ある日、八ツ橋は研究室の外へ出る際、小さな金魚鉢にふなんしぇを移すようになった。

そっと肩にのせ、大学構内を歩く——まるで恋人とデートをするかのように。

この珍妙な光景は次第にキャンパス中で噂になった。

それを笑う者もいたが、ウエハ坂は彼らに向かって毅然と言った。

「純粋な愛に満ちた二人を笑う奴のほうがおかしい!」

青空の下、八ツ橋とふなんしぇの関係はさらに深まっていった。

八ツ橋は、メダカの脳の活動パターンを人間のそれと照らし合わせ、言葉として表現できないかと試行錯誤を続けていた。

ある日、その実験の最中に、異変が起こる。

『……ヤツハシ?』

日本語に変換された人工的な女性の声が研究室に響いた。

金魚鉢の中のふなんしぇが、彼の名を呼んだのだ。

ふなんしぇはゆっくりと話し始めた。

「ヤツハシ……私は、ずっとあなたに言いたかったことがあるの」

八ツ橋は金魚鉢を眼の前に持ち上げ、期待しながら待つ。

ふなんしぇはガラスで隔てられた外界を見つめ、

『……私、ウエハザカのことが好き』

研究室には沈黙が流れた。

八ツ橋は呆然とし、後ろで立っていたウエハ坂は戸惑いながら水槽をのぞき込んだ。

「ま、待てよ……俺?」

『ええ、あなたの、友達想いの優しさに惹かれたの』

八ツ橋はそっと金魚鉢を置いた。

「……科学って、残酷過ぎる」

研究室を出ていった。

ウエハ坂は金魚鉢を前にして深いため息をつく。

(いやいや、なんで俺んとこ置いていくんだよ……)

そんな困惑をよそに、ふなんしぇは幸せそうに水の中でヒレを揺らしていた。

——おわり——

【小説】犬おじさんと過ごした夏

夏休みの始まり。

粉彦(こなひこ)は、いつものように近所の空き地を通り抜けようとして、足を止めた。

──そこに、一人のおじさんがしゃがみ込んでいた。

汗でくたびれたシャツ、泥で汚れたズボン、ぼさぼさの髪。

でも、それよりも気になったのは、彼の目だった。

悲しそうにじっと粉彦を見つめ、「くぅーん……」と小さく喉を鳴らす。

人間なのに、犬みたいな声を出している。

それだけじゃない。

彼は四つん這いで、まるで犬のように体を丸めていた。

首元には銀色のプレート。

「意識移植刑適用対象 犯罪者 No.0774」

おじさんは外見は人間のまま、意識だけが犬になっている。

新聞で読んだ記事によると、動物の意識を移植された犯罪者は、GPS、監視カメラや衛星で常時監視されているらしい。

逃亡を防ぐということよりも、誰かが過剰な危害を加えたりしないように、ということだが。

「……おじさん?」

粉彦が呼ぶと、おじさんはぴくりと肩を揺らした。

でも言葉は返ってこない。ただ、喉を鳴らすだけ。

彼は人間だったころの声を失っていた。

何かを言おうとすると、「わんっ」「くぅーん……」としか鳴けない。

「……おじさん、俺が助けてやるよ」

7月21日 晴れ

「犬おじさんはパンが好き」

今日、おじさんにパンをあげたら、四つん這いのまま食べてた。

「くぅーん」って鳴いてたけど、多分喜んでたと思う。

最初は怖かったけど、もう慣れた。

おじさんはただの「犬おじさん」だ。

* * * * *

粉彦は毎日のように空き地に通った。

お小遣いで買ったパンの切れ端や、家の残り物をこっそり持っていくと、おじさんは四つん這いのまま、それを食べた。

「おじさん、ほら、水もあるよ」

ペットボトルのキャップに少し水を入れて差し出すと、おじさんは恐る恐る顔を近づけ、ペロペロと舐めた。

まるで本物の犬みたいに。

「……おじさん、気持ちは犬なの?」

「わん」

おじさんは、わかっているのかわからないのか微妙な顔で、静かにしっぽを振るみたいに腰を揺らした。

粉彦は思わず笑った。

7月29日 曇り

「犬おじさんはかくれんぼが得意」

今日はかくれんぼをした。俺が隠れて、おじさんが探す遊び。

おじさんは鼻をくんくんさせて、すぐに俺を見つけた。

見つけたとき、「わん!」って得意そうに鳴いた。

ちょっと笑っちゃった。

* * * * *

時々、おじさんは遠くを見つめることがあった。

まるで、何かを思い出しそうに、でも、それが何だったのか分からなくて苦しんでいるように。

「おじさん、家族とかいた?」

粉彦がそう聞くと、おじさんはピクリと反応し、ぎゅっと目をつむった。

「……くぅーん……」

悲しそうな声。

その鳴き声を聞いて、粉彦は自分のことを思い出した。

粉彦の父親は、家に帰ってこなかった。

仕事が忙しいのだと母親は言うけれど、本当は別の家族がいるのだと知っていた。

たまに帰ってきたときも、母親とケンカばかりだった。

「男ならもっとしっかりしろ」「家族を支えろ」

そんな言葉ばかりで、粉彦のことなんて見ようともしなかった。

「……俺の父ちゃん、家に帰ってこないんだ」

おじさんは、じっと粉彦を見つめた。

「たまに帰ってきても、俺のことなんて全然見てくれない」

おじさんはゆっくりと、四つん這いのまま粉彦の横に座る。

そして、そっと頭を粉彦の膝に乗せた。

まるで、「分かるよ」と言いたげに。

粉彦は驚いたけれど、そっとおじさんの髪を撫でた。

父親にはできなかった触れ合いが、おじさんならできる気がした。

8月3日 晴れ

「犬おじさんは、時々悲しそうにする」

おじさんは、何かを思い出しそうになると、空をじっと見つめる。

俺のことをじっと見るときもある。

何かを思い出そうとしているかのように。

「家族いたの?」って聞いたら、黙っちゃった。

おじさんにも、俺みたいに帰ってこない父ちゃんがいたのかな。

* * * * *

「……ああ、そうか!」

粉彦は気づいた。

おじさんには子供がいるのかもしれない。

父ちゃんと同い年ぐらいだから、僕ぐらいの歳なのかな。

きっと、犬なりにそのことを思い出して悲しんでいるんだ。

粉彦とおじさんはお互い、失ったものを補いあっている関係なのかもしれない。

8月15日 雨

「犬おじさんは、俺を守ろうとした」

今日は、怖かった。

おじさんが俺の前に立って、ワンワン吠えた。

でも、俺のせいで殴られた。

ごめんなさい。

* * * * *

夏休みも終わりに近づいたころ。

粉彦が空き地でおじさんと遊んでいると、同じクラスのいじめっ子たちがやってきた。

「お前、犬と遊んでんの?」

「っていうか、これ犯罪者だろ」

「気持ち悪っ!」

そう言いながら、彼らはおじさんに石を投げた。

おじさんは身を縮める。

「やめろ!」

粉彦が叫ぶと、いじめっ子たちは粉彦を殴り始めた。

その瞬間——おじさんが飛びかかった!

四つん這いのまま、牙をむくようにして突進する。

いじめっ子たちは棒を持ち、おじさんを殴りつけた。

おじさんはいじめっ子にしがみつき棒を落とそうとしたが、後ろに回り込んだ一人がめいいっぱい振りかぶり、おじさんの顔面を棒で殴りつけた。

おじさんの右目まぶたから血が吹き出した。

粉彦は泣き叫ぶ。

いじめっ子は笑いながら逃げていった。

おじさんは、ぐったりと倒れた。

それでも、最後の力を振り絞るように、粉彦の手をそっと舐める仕草をした。

その仕草に、粉彦は思う。

「まるで、お父さんみたいだ……」

8月31日 晴れ

「犬おじさんは、いなくなってしまった」

空き地に行ったら、もうおじさんはいなかった。

昨日までいたのに。

俺のこと、覚えてるのかな。

また会いたいです。

* * * * *

おじさんの刑期が終了した。

粉彦が空き地に行くと、もうおじさんの姿はなかった。

誰かが連れて行ったのだろう。

犬だった頃の記憶が消されて、また元に戻るのだ。

そういう決まりだから、仕方がないのかもしれない。

でも……胸の奥がぽっかりとあいたようだった。

* * * * *

高校生になった粉彦は、居酒屋でバイトを始めた。

両親が離婚し、粉彦は母親と二人暮らしになったのだ。

生活費を稼ぐため、学校の帰宅時間から深夜まで働いた。

カウンター越しに酒を注ぎ、皿を運び、ひたすら客の注文をこなす。

リーダーは柚餅(ゆもち)という男だった。

年齢は四〇代。

少し疲れた顔をしているが、どこか落ち着いた雰囲気がある。

口数は少ないが、淡々と仕事をこなし、バイトの面倒も見てくれる。

粉彦は、彼を見た瞬間に分かった。

──この人は、あの夏に空き地で出会った犬おじさんだ。

しかし柚餅は粉彦を知らない。

意識移植刑を受けた者は、人間に戻るとき記憶を消される。

だから、柚餅は「犬だったころ」のことを何も覚えていないはずだった。

休憩中、先輩バイトの男たちが、柚餅の方を見ながらクスクスと笑っていた。

「なあ、柚餅さんってさ、昔『犬』だったんだろ?」

「詐欺やらかして、意識移植刑にされたんだってよ。マジウケるよな」

粉彦はドキッとした。

「どんな気分なんすか? 人間なのに犬やってたって」

「ドッグフード食わされてたんスか?」

柚餅は、何も言わなかった。

ただ、タバコに火をつけて、ゆっくりと吸う。

粉彦は、拳を握りしめた。

(ふざけるな……おじさんは、そんな人じゃない)

でも柚餅本人は、ただ静かに「仕事行くぞ」とだけ言い、厨房へ戻っていった。

その夜、粉彦はやらかした。

忙しい時間帯、客のオーダーを聞き間違えたのだ。

唐揚げを頼まれたのに、刺身を運んでしまう。

「おい、新人! 何やってんだよ!」

厨房の先輩が怒鳴る。

「オーダーミスとか勘弁してくれよ! すぐ作り直せ!」

粉彦は謝りながら、急いで動こうとする。

そのとき——

「新人なんだから、そんな怒るなよ」

柚餅が静かに言った。

「誰だって最初はミスする。お前らも入ったばかりの頃やらかしただろ?」

その声は穏やかだったが言い返せない強さがあり、先輩たちは黙り込んでしまった。

まるで——

(あの夏、俺を守ってくれた犬おじさんみたいだ……)

粉彦は、柚餅の右の目尻を見た。

ほんの小さな傷の痕が残っていた。

あのとき、俺を守ってくれたときの傷だ。

粉彦は確信した。

記憶が消えても、柚餅の心のどこかにあの夏の感情が残っている。

「お疲れ様です」

帰り間際、粉彦は柚餅に声をかけた。

「今日は……ありがとうございました」

柚餅はしばらく黙りこみ、そして。

「俺な、お前ぐらいの歳の息子がいて……今は会えないんだけど」

壁を向いて、肩を震わせた。

「お前を見ているとな、つい思い出してしまうんだ」

犬おじさんは、今でも優しかった。

粉彦は日記の続きを書くことにした。

* * * * *

4月30日 晴れ

「元犬おじさんあらため柚餅さんは、泣くのを我慢して向こうを向いて立ってました」

—— おわり——

【小説】悲報!! ワイ、入院中にゲーム貸した女の子に裏切られる

1 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:15:32.12 ID:XXXXXXXX

盲腸で入院してたとき、隣の病室の女の子(たぶん小学生)にゲーム機貸したんや

ドラクエ3やらせたらめっちゃ楽しそうに遊んでたんやけど、ワイの名前つけた遊び人(職業)がパーティーに入っとったんや

ちょっと嬉しかった

2 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:16:10.45 ID:XXXXXXXX

ほのぼのエピソードやんけ

3 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:16:45.87 ID:XXXXXXXX

かわE

4 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:17:23.21 ID:XXXXXXXX

ええ話っぽいな、続きは?

5 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:18:10.32 ID:XXXXXXXX

↓どうせ遊び人クビになる展開

6 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:18:50.97 ID:XXXXXXXX

ワイ退院 → 数週間後に病院行ったら女の子の部屋が空になってたんや……

看護師さんに聞いたら「亡くなりました」って言われた

7 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:19:30.29 ID:XXXXXXXX

えっ……

8 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:19:45.21 ID:XXXXXXXX

急に展開が重い

9 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:20:10.98 ID:XXXXXXXX

やめろや、泣く

10 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:20:45.67 ID:XXXXXXXX

まじか……

11 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:21:10.21 ID:XXXXXXXX

それでワイ、看護師さんに無理言って女の子の家を教えてもらって、ゲーム機返してもらいに行ったんや

んで電源入れてデータ見たらな……

12 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:21:55.45 ID:XXXXXXXX

(゚Д゚;)

13 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:22:30.87 ID:XXXXXXXX

データどうなってたんや

14 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:23:10.62 ID:XXXXXXXX

パーティーからワイ(遊び人)外されてたわ

イケメン先生(病院の若い医者)が戦士として入ってた

15 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:23:50.12 ID:XXXXXXXX

草ァ!!!

16 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:24:05.47 ID:XXXXXXXX

草だけど泣ける

17 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:24:30.98 ID:XXXXXXXX

結局ルイーダの酒場(待機キャラ置き場)に預けられたワイ、無事リストラされる

18 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:25:15.32 ID:XXXXXXXX

そりゃ遊び人より先生(戦士)のほうが頼りになるやろ

19 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:25:50.67 ID:XXXXXXXX

でも遊び人が最終的に賢者になるの知ってたら、外さなかったかもな……

20 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:26:10.32 ID:XXXXXXXX

>>19 そう思いたいンゴねぇ……

21 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:26:55.10 ID:XXXXXXXX

ワイ「まあ、そりゃ遊び人は役に立たないよな~ あはははは~」

ワイ「……」

ワイ「……」

ワイ「……(なみだが止まらない)」

22 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:27:40.90 ID:XXXXXXXX

やめろマジで泣く

23 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:28:20.13 ID:XXXXXXXX

名もなき少女の冒険は続いていたんやな……

24 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:29:00.52 ID:XXXXXXXX

悲しいけど、なんかええ話や

25 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:29:40.80 ID:XXXXXXXX

お前の遊び人、また旅立つ日が来るとええな

26 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:30:10.22 ID:XXXXXXXX

>>25それな、ルイーダの酒場でずっと待っとるわ

27 :風吹けば名無し:2001/02/01(木) 22:31:00.12 ID:XXXXXXXX

ワイもドラクエ3やりたくなってきたわ……

【このスレは涙で見えなくなった人たちによって沈みました】

—— おわり——