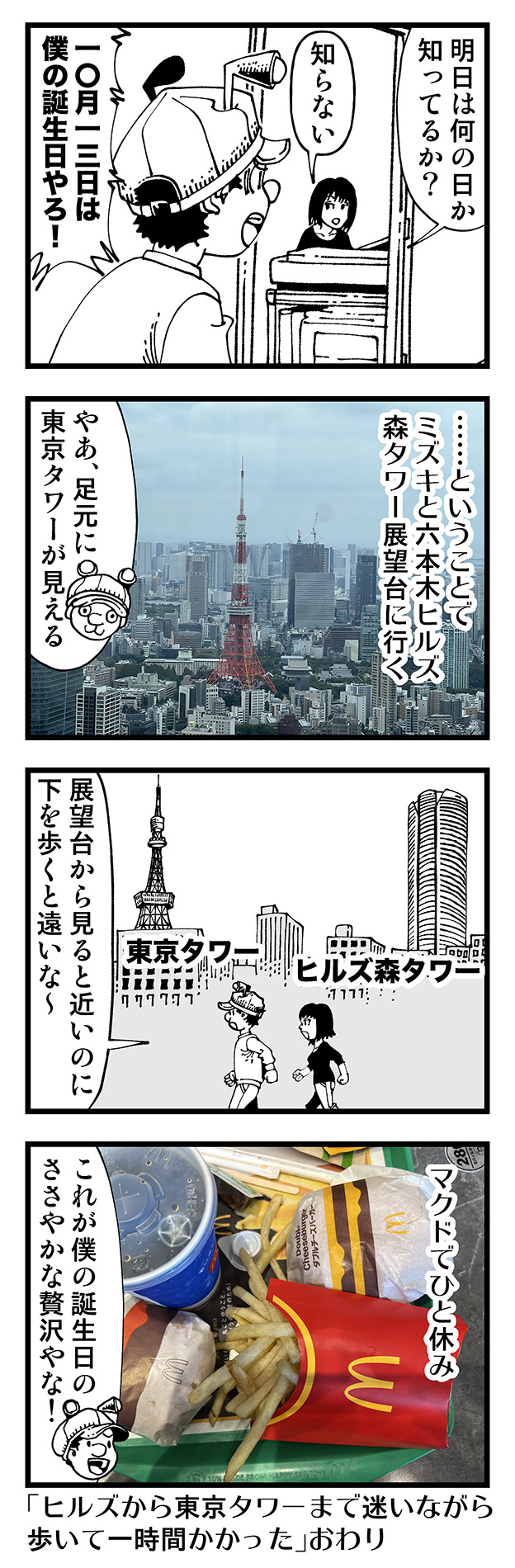

メガネを掛けた青年、小太りの梨本は、自宅でリモートワークをしていた。

机の上にはぬるくなったコーヒーと、キーボードの横に置かれたスマートフォン。

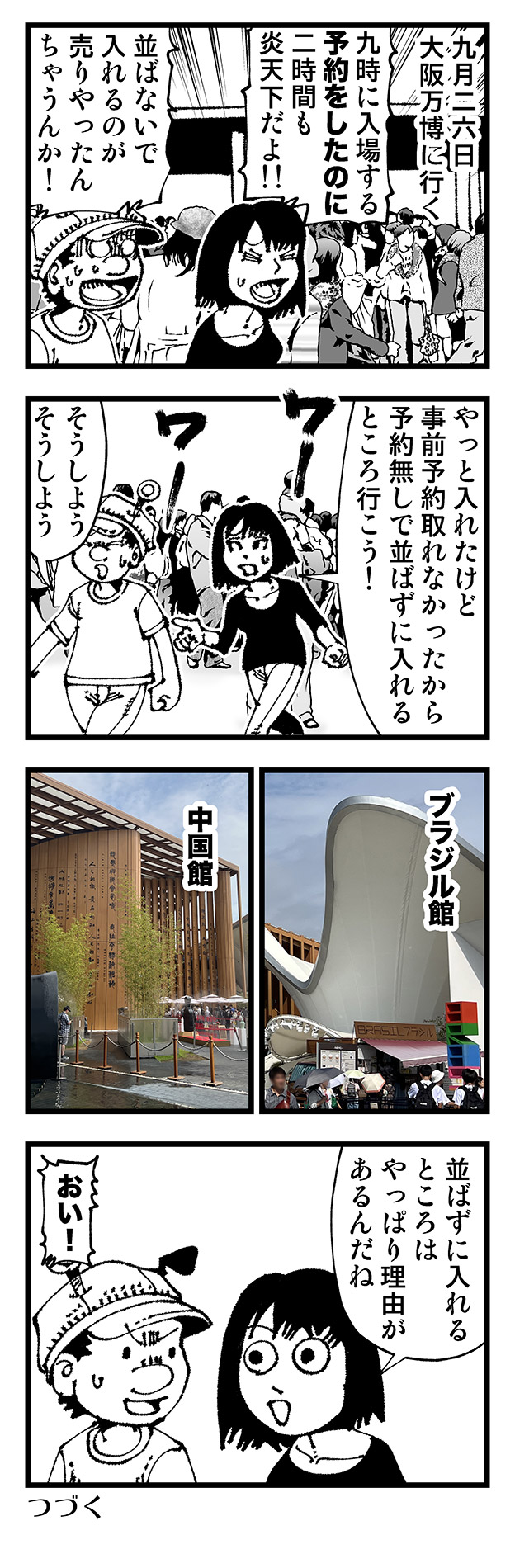

ふと画面が点灯し、SNSのトレンド欄に目をやる。

「……恋人発覚」

梨本の心臓が、不意に高鳴った。

指先が震える。

まさか、と思いつつ、祈るような気持ちでその言葉をタップする。

表示されたのは一枚の写真。

明らかにプライベートな時間、街中で見知らぬ男と腕を組んで歩く、梨本の”推し”——声優・キウ井みゆの姿だった。

その瞬間、全身から力が抜け、心が沈み込む音が聞こえるようだった。

まるで世界の色が褪せていく。

キーボードの上に、涙が落ちた。

熱いものが次々と頬をつたってこぼれ落ち、視界を曇らせる。

しゃくりあげる声が、自分の口から漏れる。

「嗚呼、こんな思いをするぐらいなら……」

声がかすれ、震えながらも、彼は言葉を絞り出す。

「花や草に……生まれたかった!」

嗚咽が部屋に満ちる。

やがて、梨本は声を震わせ、絶叫した。

「世界よ滅べ!」

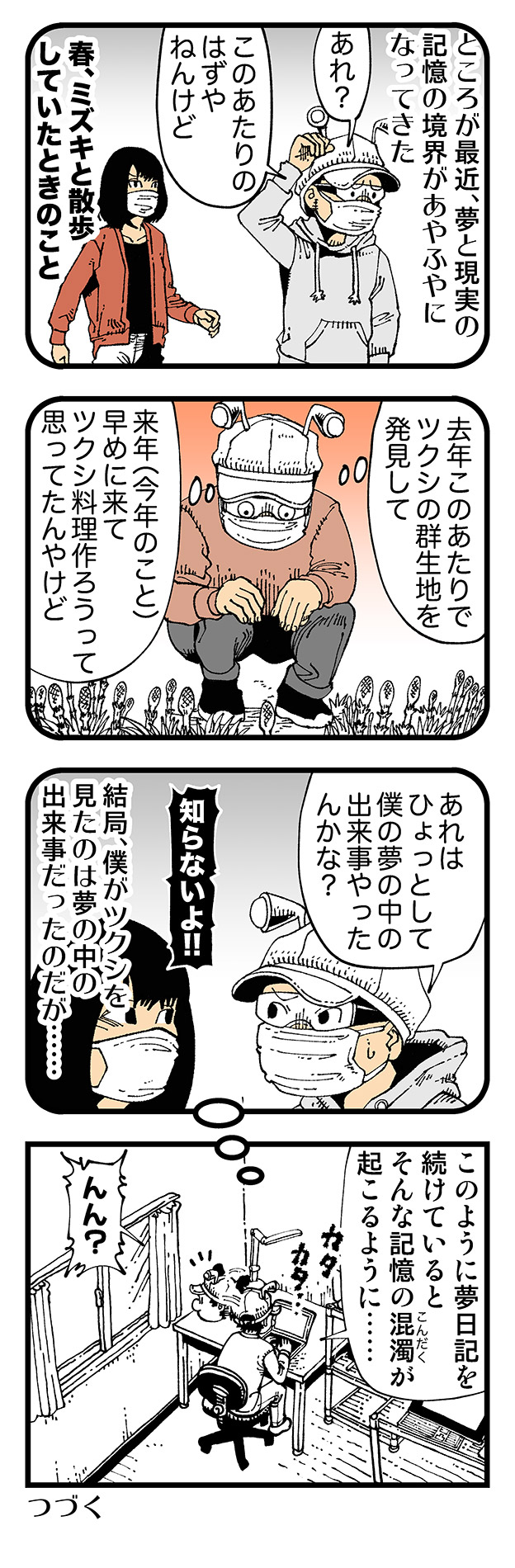

そのとき、梨本だけではなかった。

SNSの向こう、画面の奥に、数万、いや数十万の声があった。

各地の部屋で、同じように膝を抱え、泣きじゃくるファンたち……名古屋のアパートの一室で泣き崩れる高校生。札幌の病室で天井を見つめる余命幾ばくもない青年。

その全てが同時刻、同じ言葉を呟いた——

「世界よ滅べ」

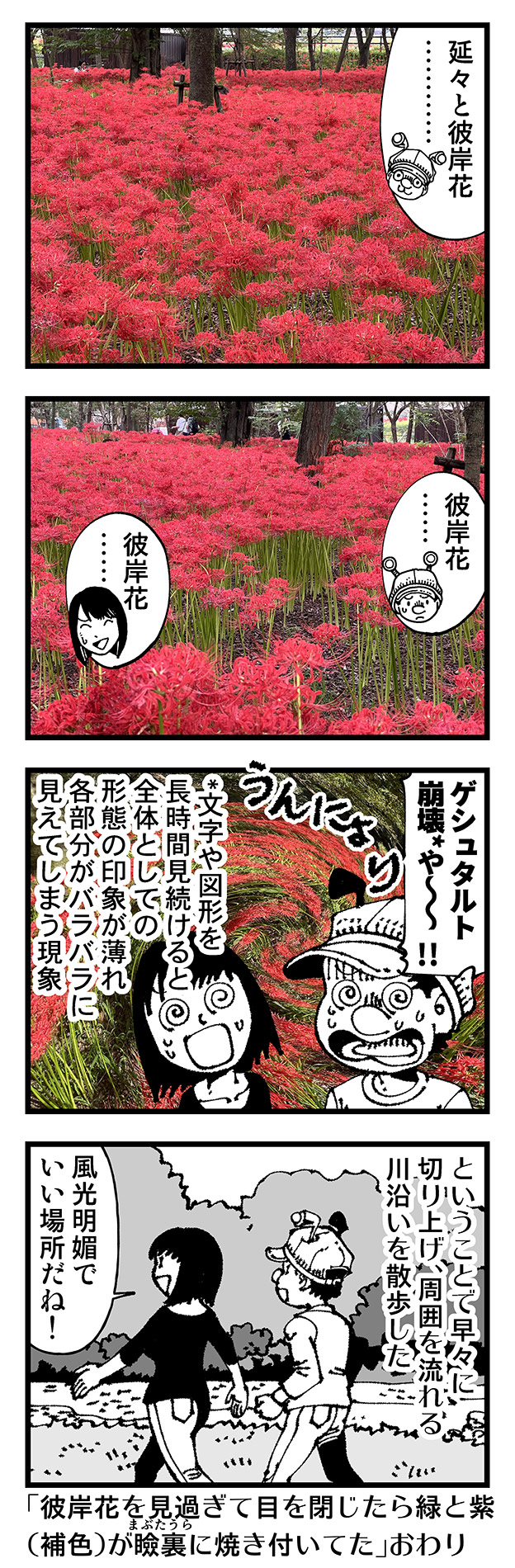

祈りは、集まり、濃密な念となり、物質世界へ干渉した。

その瞬間。

太陽が、爆発した。

八分一七秒後。

太陽の死の閃光は、電磁波として地球に届いた。

続いて、超新星爆発で加速された高エネルギー粒子——宇宙線が、地球の大気を貫き、生命のすべてを焼き尽くした。

それからしばらくして、爆発によって吹き飛ばされた物質の衝撃波が太陽系を襲い、惑星を、月を、すべてを巻き込みながら塵と化した。

星々は沈黙し、漆黒の宇宙に細かな光の粒となって漂った。

やがて、数千万年の時を経て、その微細な粒子たちは互いに引かれ合い始めた。

ガスと塵は重力に導かれ、回転しながら円盤状へと姿を変える。

それは「分子雲」となり、やがて一点に収束する。

内部の圧力と熱によって核融合が始まり、恒星が誕生した。

新たな「原始太陽」の誕生である。

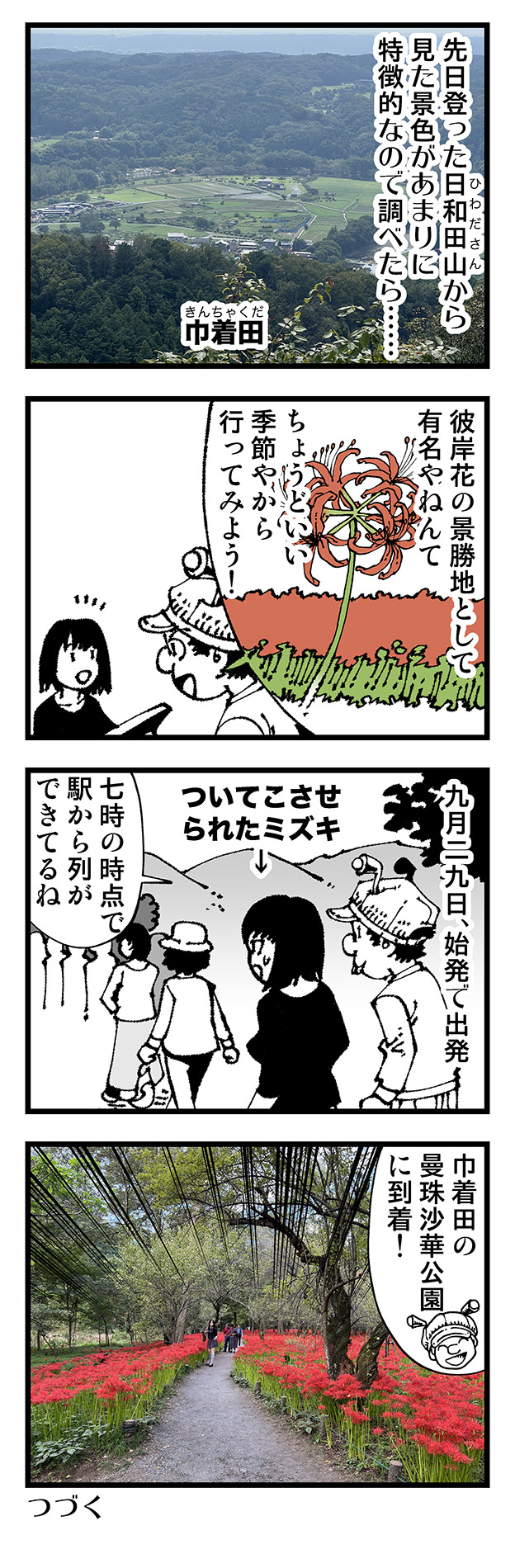

さらにそれから数億年。

惑星系が形成され、「地球」と呼ばれる青い惑星が再び誕生した。

生命が生まれ、進化が始まる。

海中に誕生した微生物は多細胞生物へと進化し、やがて陸へと這い上がった。

時間は流れ、哺乳類が繁栄し、猿から人へ。

ホモ・サピエンスが文明を築いた。

その歴史の中で、争いがあり、平和があり、科学と芸術が芽吹いた。

ある島国ではアニメーションが文化として花開き、その声を担う声優という存在が熱狂的に愛されるようになった。

再び現れた、推し文化。

声優に心を捧げる者たち——その中に、記憶を失いこの世界に新しく生まれ変わった梨本がいた。

彼は再び、キウ井みゆを推していた。

キウ井みゆはアニメ『魔女っ子♡チャップリン』に登場するモダン・ラビットの声をあてて一躍売れっ子になった。

モダン・ラビットの耳カチューシャをつけたみゆのポスターが梨本の部屋の一番目立つところに貼られている。

ライブ、ファンミーティング、舞台、公開録音、聖地巡礼——梨本は、彼女に関連するすべてを追いかけ、収入の八〇%を捧げていた。

……なのに。

再び彼は、自宅の机に向かっていた。

仕事の合間、ふと目をやったスマートフォンの画面。

「恋人発覚」

再び、あの写真。

見知らぬ男と腕を組んで歩く、推しの姿。

梨本の手が震え、涙が溢れる。

「嗚呼、こんな思いをするぐらいなら……花や草に……」

そのとき。

空気が裂けるような静寂が周囲を包みこんだ。

外は漆黒の闇に包まれ、窓の外はまるで夜のようだった。

ふと、窓の向こうに輝きが現れる。

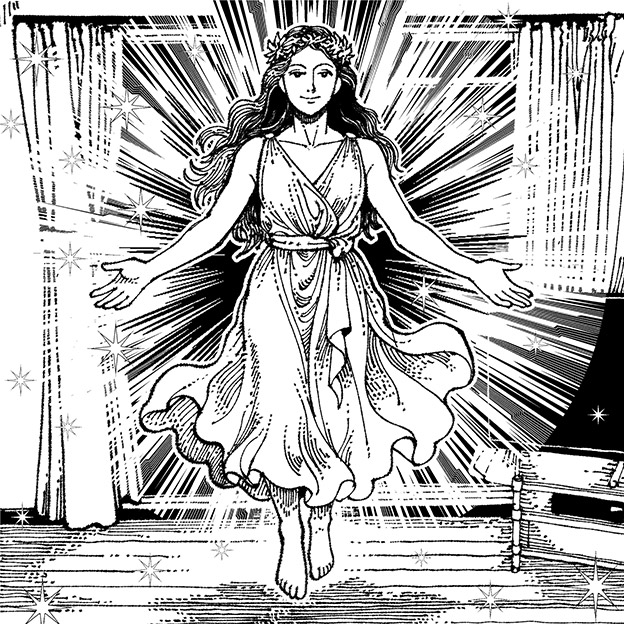

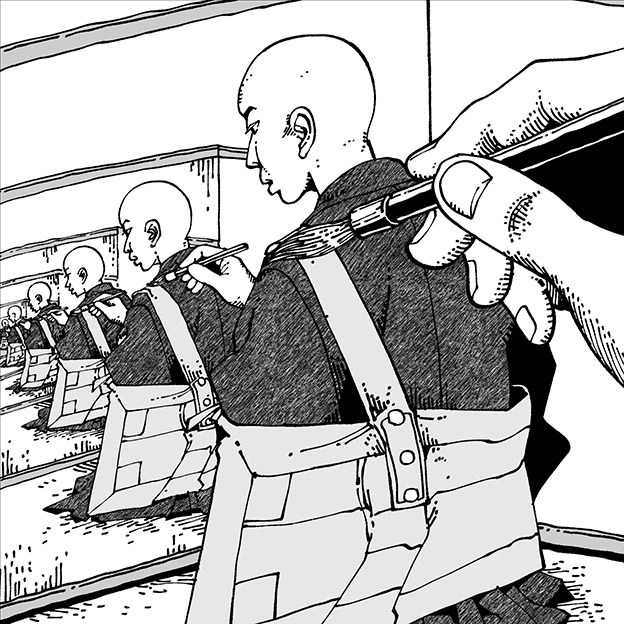

それはひとりの女性——透き通るような光に包まれた姿。

ヒマトンを纏ったその姿は、古代ギリシアの彫像のように神々しく、まばゆく光っていた。

彼女は、すうっと部屋の中へ滑るように入ってきた。

「あなたは、また同じ過ちを繰り返そうとしているのですか?」

低く、しかし響く声。

「な、なにを……」

梨本は恐る恐る声を返す。

女神は毅然とした声で告げる。

「あなたの祈りが、かつて世界を滅ぼしたのです。四六億年前のあなたが絶望したときに発した言葉。それが宇宙を崩壊させた。私は、それを再構築するのに、四六億年もかかったのですよ」

「あなた……誰……ですか……?」

かすれた声で問う。

「私はガイア。大地の女神。すべての命は私から生まれ、私に還るのです」

彼女の身体には星々が瞬き、生命の渦が渦巻いていた。

「でも……でも、みゆちゃんが……」

梨本が再び涙をこぼすと、ガイアは慌てて口を開いた。

「泣くではない! あなたの願いは世界を滅ぼすトリガーになりかねないのです。祈りはエネルギーとなり、物理世界に干渉する集合的無意識の共鳴現象となり……」

きっと口を結ぶ。

「またこの地球を壊しかねないのですよ?」

と、梨本は、目の前のガイアをまっすぐ見つめた。

「……じゃあ、あなたが……ぼくの推しになってくれますか?」

「えっ……?」

彼女の身体に瞬く星々がわずかに揺らぎ、周囲の時間がさらにゆっくりになったように感じた。

「あなたぐらいの存在じゃないと、ぼく、もう前を向けない……」

ガイアはしばし沈黙し、自らの中で光のスピードで思いを巡らせた。

(まさか、そんな矮小な……いや、しかし、この人間の祈りは、世界を滅ぼすほどの力を持つ。これを安易に拒絶すれば……)

「だって、あなたなら僕の全部を捧げても、誰も不幸にならないでしょ? 世界を救うことになるんだから!」

歪んではいるが、梨本にとっては純粋な願い……ガイアの目に、ほんの一瞬、翳りが走った。

「……ええ、まあ……その……考えておくわ」

彼女の頬が、すこし赤くなったように見えた。

しかしガイアは、恋多き女神。

過去の恋人たち(ゼウス、ポセイドン、アポロンなどなど)さらに現在も数多の神々と浮名を流している。

この秘密が梨本に知られたら——再び「世界よ、滅べ!」と言われるかもしれない。

それは、神である彼女にとっても、途方に暮れることだった。

—— おわり——