月別アーカイブ: 2025年12月

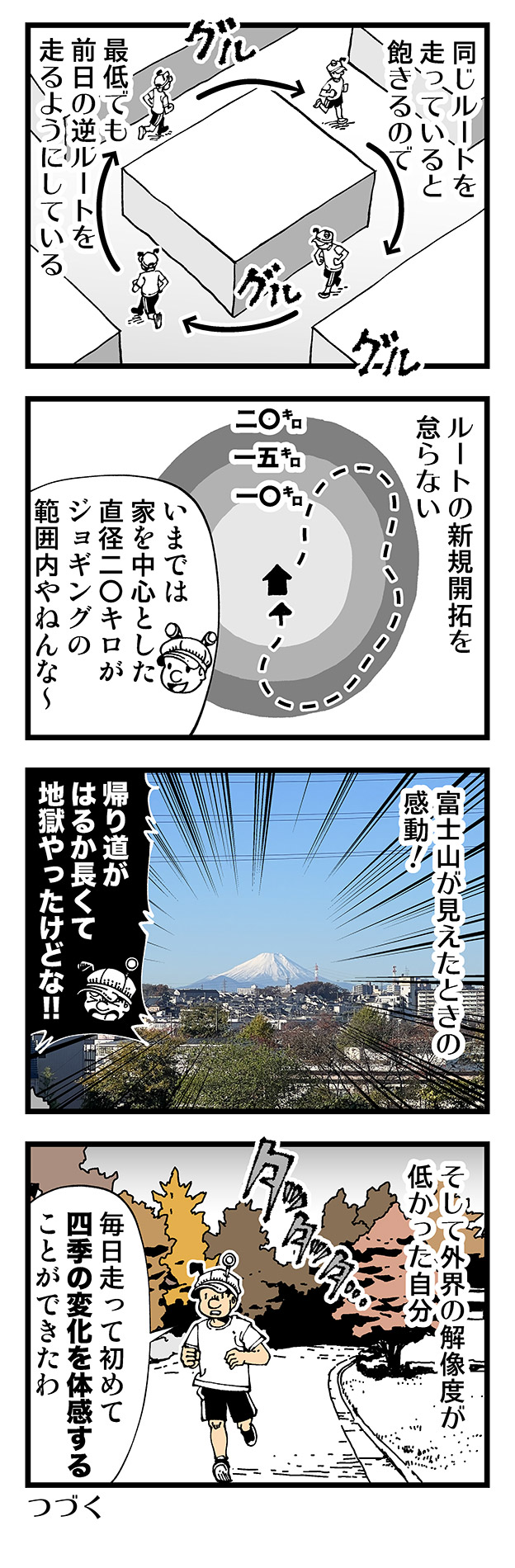

【普通】好きでないジョギングを続ける②

【普通】好きでないジョギングを続ける③

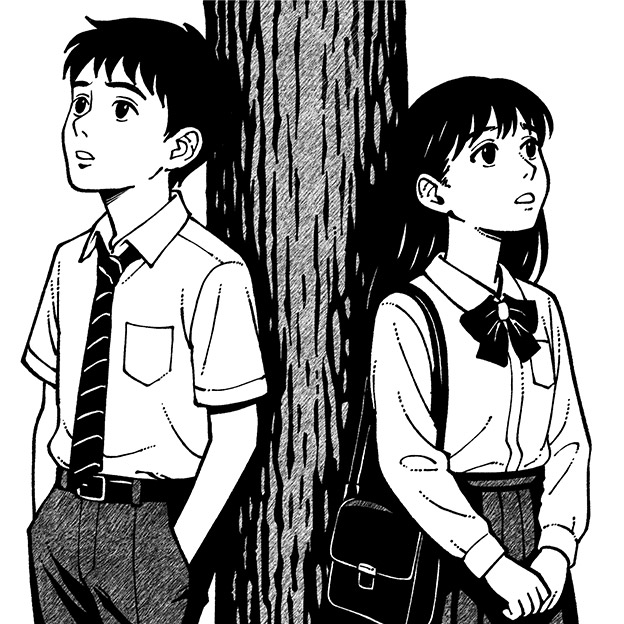

【小説】ぼくらの放課後通信

学校の図書室には、いつも静かな空気が流れていた。

放課後、ほとんどの生徒が帰宅し、僕は一人で自習室にこもっていた。

図書室の隅にある自習室には、決まって誰もいない。

その広い部屋で、僕はテキストとノートを広げていた。

ある日、集中しているつもりなのに、ふと別の誰かの視線を背中に感じる瞬間があった。

振り返ると誰もいない。

気のせいか……

と、ノート下の机に目をやると、何か書かれていた。

「暇だよ」

丸みを帯びた、女の子の字。

その一行が、まるで僕に向けられたメッセージのように思えて、僕は少し驚いた。

誰かが、こんな場所で何気なく文字を残していったのだろうか。

普段なら無視するところだが、その日はどうしても気になってしまった。

僕は鉛筆でその机に返事を書いた。

「勉強はしてるよ。暇じゃないけど」

放課後の図書室、静かな時間の中で返事を待つことが少しだけ楽しく感じられた。

次の日、またその机に向かうと、手書きの文字が書かれていた。

「そんなこと言っても、楽しんでるわけじゃないんでしょ?」

その言葉にはどこか遊び心があり、僕は思わず笑ってしまった。

あの文字に込められた少しの皮肉が、また次の返事を楽しみにさせた。

その日から、毎日放課後に図書室に行き、机の上に残された返事を楽しみにしていた。

文字だけで繋がる誰かとのやり取り。

顔も名前もわからない相手だけれど、返事が書かれているとなんだか胸が高鳴る。

まるで秘密の約束を交わしているような気分になった。

「二人とも意外と顔見知りかもね。狭い学校だから」

「僕は目立たない方だからなあ」

「あはは! あなた、いつも自信なさそうだもん。でも、一歩踏み出したら変わるかもよ」

僕の、几帳面だと自分では思っている字の横に、彼女の筆圧の強い、ためらいのない線が並ぶ。

やりとりはいつも一行、二行程度で簡潔で、でもどこかしら温かみがある。

どんなに忙しい日でも、必ず放課後には机の上に返事が残されている。

相手の言葉が、次第に心に響くようになった。

—— 彼女のこと、ちゃんと知りたい。

最初はただの興味本位だった。ただの気まぐれから始まったこの文通。

でも、次第にその相手のことが気になっていった。

文字の向こうにいる彼女、もしくは彼。

もしかしたら、僕の隣に座っている誰かかもしれない。

僕はその文字を見つめながら、返事を書いた。

「君は、誰なんだろう?」

机に書かれた返事は……

「私もあなたが気になるかも。でも会うのは怖い」

その言葉に、僕は胸が苦しくなった。

僕も同じだ。会いたいと思っている。けれど、思っていた相手じゃなかったらと思うと怖い。

でも少しでも彼女の顔が見たかった。

僕は思い切って提案した。

「明日の放課後、終礼が終わったらすぐ図書室横の樹の下で……僕は待っている」

僕の心は期待と不安でいっぱいだった。

次の日、僕は樹の下で待った。時計の針がどんどん進んでいく。まるで時間が僕を試しているみたいに、一分一分が長く感じられた。

しかし、誰も来なかった。彼女は現れなかった。

どうしたんだろう?

視界の端が微妙に霞んで、ふと我に返ると、短針はもう下校時刻に近づいていた。

待ちくたびれて、自習室のいつもの机に向かったが、机の僕の字の横には返事がなかった。

次の日の放課後、いつものように丸い字でメッセージが書かれていた。

「ごめんね」

その一言に、心が締め付けられるようだった。

「どうしてこなかったの!」

これだけ書くのがやっとだった。歯がゆい一日ごとのやりとり。

「実は私、あの場にいたの」

「嘘つき! いなかったよ!!」

「あなたは気づかなかったけれど、図書室横の樹の下で私はあなたのことがわかったの」

「君がいたら気づくよ!」

「私の気持ち、わからなかった?」

意味がわからない。彼女の気持ち……どういうことだ?

彼女は毎日一言ずつ教えてくれた。

「はじめて、あなたが書いたその文字を読んだとき、私はあなたに特別なものを感じた」

「あなたと私は、同じ気持ちを持っている」

「あなたが私を想うその気持ち……私も持っていることに気づいた」

どういう意味なんだ?

返事の言葉が僕の頭の中をグルグルする。

まさか、僕と彼女はお互い好きあって……

「あなたの手が、私の言葉を書くときに少し震えたの、気づいてた?」

思いがけない返事に僕の思考は止まった。

勉強に集中していたはずの一瞬、ふっと意識が途切れて、その隙間に彼女が前に出てきた。

気づけば、僕の手が勝手に机に落書きをしていた。

それをあとから僕が読んで、返事を書いた。

僕の返事を読んだ彼女が、また僕の手を借りて返事を書く。

ずっと、そのくり返しだった。

会いたいと思っていた相手は、実は僕自身だったのだ!

「僕は自分自身に恋したというのか?」

「それが、なにか悪いの?」

その言葉は僕の胸の奥に静かに落ち、図書室の夕暮れと重なっていった。

消されることのない鉛筆の線だけが、机の上に残った。

—— おわり——

【普通】好きでないジョギングを続ける④

【普通】うちのAI、家族より褒めてくる問題

【普通】気づいたら人間が会話してなかった

【小説】ねがい

「願いをひとつだけ叶えてやろう」

重苦しい沈黙を破ったのは、地の底から響いてくるような、低く荘厳な声だった。

長い旅の果て、数えきれないほどの危険を乗り越えてようやく見つけた魔法のランプから、伝説に聞いていた大魔神が姿を現していた。漆黒の巨体に筋骨隆々の腕、そして燃え盛る炎のような瞳が、鋭い眼光で俺と餅蔵(もちぞう)を見下ろしている。

「ひとつだけ?」

俺の口から漏れたのは、呆気ないほど間の抜けた言葉だった。

喉の奥がザラつくような違和感。まるで、大事な何かを忘れているような感覚。

俺は隣の餅蔵を見たが、餅蔵もまた、妙に神妙な顔をしていた。

「ひとつだ」

揺るぎないその声が、再び俺たちを圧迫する。

俺は焦りながら餅蔵に小声で尋ねた。

「三つって聞いてなかったか?」

餅蔵は目を泳がせながら、震える声で答える。

「たしかに……。魔法のランプの願いは、三つ叶うって言われてたけど……」

俺たちが小声で囁き合うのを聞きつけたのか、大魔神は不快げに眉をひそめた。

「お前たちの願いは、あとひとつだけだ」

「なんだよ、それ……」

俺は落胆を隠しきれずにつぶやき、餅蔵と顔を見合わせた。こいつもまた、俺と同じように困惑の色を深めている。

「三つなら決めてあったのにな」

俺が呟くと、餅蔵はうなずいた。

「ああ、まずは金(かね)を山分けして、あとは願いをお互い一つずつ使おうって話だったろ?」

「ああ、だが……ひとつじゃ仕方ない」

俺は妥協案を提示するつもりで言った。

「金にして山分けするか?」

餅蔵は途端に険しい表情を見せた。

「いや、俺には理想の彼女がいて……。その彼女の細かな詳細を、この願いで全部叶えてもらうつもりだったんだ」

俺は少し呆れた。こんな重要な局面で女かよ。

「金さえあれば、理想の彼女だって手に入るだろ?」

餅蔵は、ゆっくりと首を横に振った。普段からの陽気さが消え、真剣さを増した瞳で俺を睨む。

「それは違う。金で寄ってくるような女は俺の理想とは正反対なんだ。俺の理想はそんな俗っぽい欲望でなびくような女じゃない」

「……俺は南国の孤島に、俺王国を建国するのが夢だったけどな」

俺はわざと自嘲めいた笑みを浮かべてみせた。

「だが、この状況じゃそれも無理だ。せめて沖縄かどこかの土地でも買って、小さな俺王国で満足するさ……金があれば、俺はそれで十分満足できるんだよ」

餅蔵の目がいよいよ鋭くなる。唇が引き結ばれ、わずかに震えている。

「俺が欲しいのは、本当に好きになれる理想の女だけだ」

俺は思わず声を荒らげた。

「馬鹿言うなよ、餅蔵。ここまで来て、そんな理由で俺の願いを棒に振るのかよ!」

「棒に振るのはお前の願いだけだろ!」

餅蔵もまた、激しい感情を抑えきれずに叫び返した。

「俺の願いをなんだと思ってんだよ!」

気づけば、俺たちは互いに拳を握り、憎々しげに睨み合っていた。これまで苦労を共にし、幾度となく助け合ってきたはずの二人が、いまや憎悪の感情をぶつけ合おうとしている。

「餅蔵……お前、本気か?」

「ああ、本気だ。俺にとっては、これが人生の全てなんだよ」

餅蔵が俺の胸倉を掴んだ瞬間、頭の奥で何かが引っかかった。

だが、その記憶はすぐに消え失せ、怒りだけが俺を支配した。

胸倉を掴んだまま餅蔵は俺を押し倒そうとした。反射的によけて蹴りあげる。

餅蔵は地面に倒れこみ、それでも執念深く俺の足首を掴んだ。

「おい、餅蔵、やめろ!」

「お前こそやめろ!」

組み合い、転がり、激しく殴り合った。砂埃が舞い上がり、視界がかすむ。

ランプの大魔神は、冷ややかな眼差しで、腕を組んだまま俺たちを見下ろしている。その顔に、嘲笑とも、呆れともつかぬ冷笑が浮かんでいる気がした。

その時、餅蔵の手が後ろのポケットへ伸びるのを見て、俺はゾワリと全身の毛が逆立つのを感じた。

理由はわからない。俺は叫ぶように声を上げた。

「やめろ、餅蔵!」

必死に止めようと掴みかかった手はナイフを押し返そうと抵抗し、激しいもみ合いの末に、俺の手の力が勝ってしまった。

ナイフの刃が、餅蔵自身の腹部へと滑り込む。

鈍い手応えが腕に伝わり、餅蔵の瞳が驚愕に見開かれた。

地面に広がる深紅の海。

餅蔵は、静かに動きを止めた。

俺は呆然とつぶやいた。

「なんてことだ……。こんなことになってまで、金なんて欲しくなかった……」

そして、震える声で願いを告げた。

「あいつと俺が喧嘩する前に、時間を戻してくれ」

大魔神の表情は変わらない。

低い声が再び響く。

「願いを叶えてやろう」

次の瞬間、視界が歪み、俺は再び餅蔵と向かい合っていた。

時間が戻った。

「仕方ないな、願いごとは金(かね)にして山分けしようか?」

餅蔵は憤然として

「いや、俺は欲しい理想の彼女がいて……」

俺と餅蔵はまた喧嘩を始めた。組んず解れつ取っ組み合い、俺は最後に餅蔵を刺してしまう。

俺は震える声で願いを告げた。

「あいつと俺が喧嘩する前に、時間を戻してくれ」

大魔神は腕組みをしたまま、地に響く低い声で

「さっきので三つ目だ」

ランプの中へ吸い込まれるように消え去ってしまった。

——おわり——

【普通】ちゃんと考えた結果、全部わからなくなる

【普通】暗い部屋で起きる一番怖いやつ

【普通】明晰夢を見るためのメソッド①

【普通】明晰夢を見るためのメソッド②

【普通】明晰夢を見るためのメソッド③

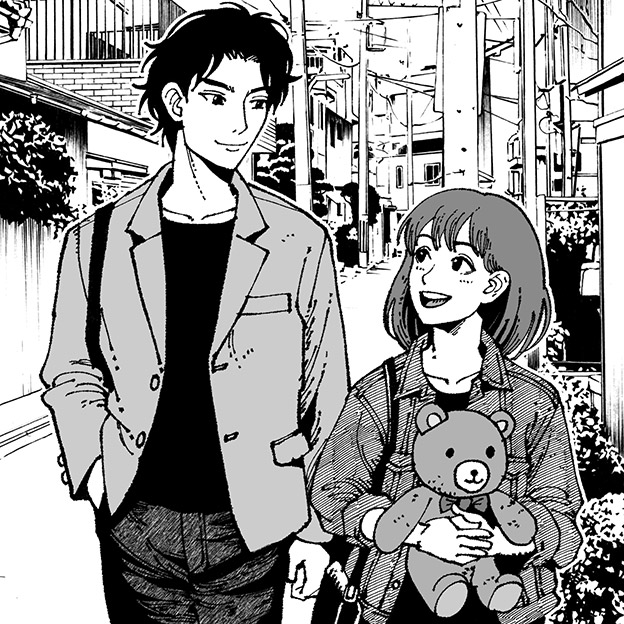

【小説】東京に行った君と、ここに残る僕

「私、東京の大学に行くんだ」

葛葉(くずは)がそう告げたとき、僕は驚いた。

地元でずっと一緒にいるものだと思っていた。

二人の未来も、この町で続くものだと信じて疑わなかった。

だけど僕も東京に行って一緒に暮らせばいいか、とすぐ考え直した。

——二人はずっと一緒だから。

僕がそう言うと彼女は嬉しそうだった。

卒業式の日。

「私、こんなに泣くか〜っていうぐらい泣いちゃった。クラスのみんなとバラバラになったけど、君とはずっと一緒だよ」

彼女はそう言った。

僕は強く抱きしめた。

なのに引っ越しの前日、葛葉は泣きながら言った。

「君とは一緒に行けない」

シェアハウスで知らない人たちとルームシェアしながら暮らすことになるから、と。

ショックだった。

「でも、休みになったらきっと帰ってくるから、そのとき会おうね」

——ぜったいだよ!

僕らは指切りげんまんした。

そして彼女は僕を郷里に残し、去っていった。

葛葉のいない生活は味気なかった。

時々、彼女のお母さんと会って話を聞いた。

葛葉は元気に過ごしているようだった。

それが少しの安心になった。

僕はずっと彼女を待ち続けた。

陽の当たる場所で、僕は窓の外を眺める。

春、柔らかい陽光がカーテンを透かして差し込んだ。

窓の外には桜が咲き、風が花びらを巻き上げた。

陽が落ちると、葛葉と過ごした日々を思い出しながら、僕は小さくうなずいた。

——また帰ってくるよね、と。

彼女のお母さんも、僕を励ますように言ってくれた。

「葛葉、じき帰ってくるわよ」

夏、空は青く、蝉が力強く鳴いた。

窓を開けると、遠くから祭りの太鼓の音が聞こえた。

葛葉と一緒に見た夏の夜の花火を思い出す。

汗がにじむような気がした。

夏も半ばを過ぎた頃、とうとう葛葉は帰ってきた!

すごいテンションで話し続けた。

芸術学を研究していること、演劇部に入ったこと、ルームシェアしている友達とも仲良くなったこと。

「充実してそうでしょ?」

彼女はそう言って笑った。

嬉しそうな彼女を見て、僕も嬉しかった。

でも、気になることを彼女は口にした。

「演劇部の先輩が気になってて……」

——そんなこと言わないで。

僕は気になって仕方がなかった。

「大丈夫だって、嫉妬してるの?」

——そりゃそうだよ!

「大丈夫、またすぐ帰ってくるからね」

けれど、彼女はなかなか帰ってこなかった。

秋、風が冷たくなり、色づいた葉が舞い落ちた。

木々の間を歩く子供たちの足音が微かに響く。

時折、ドアが開く音がすると、彼女が来たのではと胸が高鳴るけど、いつも違った。

秋の終わり頃、彼女のお母さんと会ったとき、ぼそりと呟いた。

「葛葉、今年はもう戻ってこないみたい……」

僕は何も言えなかった。

ただ窓の外の山々を見つめるだけだった。

冬が深まり、町は静けさに包まれた。

雪が降る夜、部屋の奥から聞こえてくるストーブの音が妙に遠く感じる。

葛葉は、冬休み帰郷しなかった。

桜が舞い散る季節、ようやく葛葉は帰ってきた。

彼女の髪は真っ赤に染められていた。

「びっくりした?」

僕は言葉を失った。

彼女はせっかく僕のところに来ても、少ししか相手してくれなかった。

悲しい。

次の夏、彼女はもう帰ってこなかった。

お母さんにもあまり連絡が来なくなったらしい。

東京が楽しいのかな。

悲しい。

悲しい。

思いは募るばかり。

僕は音の出ないため息をつく。

このままでは、彼女の世界から僕は完全に消えてしまう。

僕らは終わる。

焦りと裏腹に、窓の外から見える山々は色づき紅葉に覆われていく。

彼女が座っていたあの窓辺に寄り添うように、僕は座って外を眺めた。

東京ってどういうところなのだろう。

彼女が歩く街の景色は、どんなふうに見えるのだろう。

悲しい。

悲しい。

悲しい。

…………

僕は意を決して葛葉に会いに行くことにした。

胸の奥の綿が軋む。もう躊躇していられない。

——今行かなければ、もう会えないかもしれない。

引っ越しの日、僕もその場にいたから、ルームシェア先の場所はなんとなく覚えていた。

場所はわかっている。

でも、本当に会ってくれるだろうか?

上りの鈍行列車に飛び乗ったつもりだったが、気がつくと誰かの荷物にまぎれ、見知らぬ列車の床の上で揺られていた。

窓の外を流れる景色は目に入らなかった。

頭の中は彼女のことでいっぱいだった。

「葛葉……」

僕は何度も彼女の名前を呟いた。

何度も違う電車に揺られながら、ようやく東京の奥へ奥へと運ばれていった。

東京の駅は迷路のようだった。

すべてが大きすぎる。早すぎる。

都会の人間たちの歩くスピードに、僕は飲み込まれそうになる。

汗がにじむような気がした。

胸の綿がきゅっと詰まる。

息が苦しい気がした。

でも、それでも歩みを止めるわけにはいかない。

落とされそうになりながら、それでもどうにか……彼女のシェアハウスの近くにたどり着いた。

深く息を吸い込む自分を想像した。

そして——

たった一歩の距離が、これほど遠く感じたことはなかった。

そのときだった。

見知らぬ男と歩いているのが見えた。

声をかけようとしたが、驚きで体が動かなかった。

と、葛葉が振り返り、彼女の視界に僕が入った瞬間……

僕は力が入らず倒れた。

* * *

「あれ? あれ〜!?」

葛葉は、目の前で倒れた小さなものを見て驚いた。

それは、彼女が幼いころから一緒にいた、クマのぬいぐるみだった。

ぬいぐるみは、葛葉に恋人と呼ばれ続けたからずっとそのつもりでいた。

しかし、今、彼女の隣には別の誰かがいる。

「何でこんなところに〜!? クマさん、どうしたのかな」

彼女は実家に電話をかけ、部屋にクマさんがあるか母親に尋ねる。

電話を切った後も首を傾げている。

葛葉は懐かしむような仕草でクマさんをひょいと拾い上げた。

その腕の中に抱えられた一瞬、クマさんの胸の綿の奥で、昔、強く抱きしめられた記憶が蘇る気がした。

けれど、その抱きしめ方は、あの頃の“恋人”への抱擁とは違っていた。

久しぶりに見つけた『置き忘れた物』に向けられる、かすかな懐かしさに過ぎなかった。

葛葉はルームシェア先の自室に入って、クマさんを棚の上にポンと置く。

彼女は今、ルームシェア先で知り合った隣人と付き合っている。

演劇部の先輩とはとっくに別れていた。

夜遅くまで笑い声が絶えない、賑やかな学生生活を送っていた。

部屋の奥から楽しげな笑い声が響く。

クマさんはただじっと、それを見ていた。

二人の背後……窓の向こうの空は、薄く冷えた灰色に見えた。

やがて雨が降り出す。

ぬいぐるみは棚の上から、静かに二人の背を見ていた。

黒い瞳の奥で、雨の光が淡く揺れた。

——おわり——

【普通】明晰夢を見るためのメソッド④

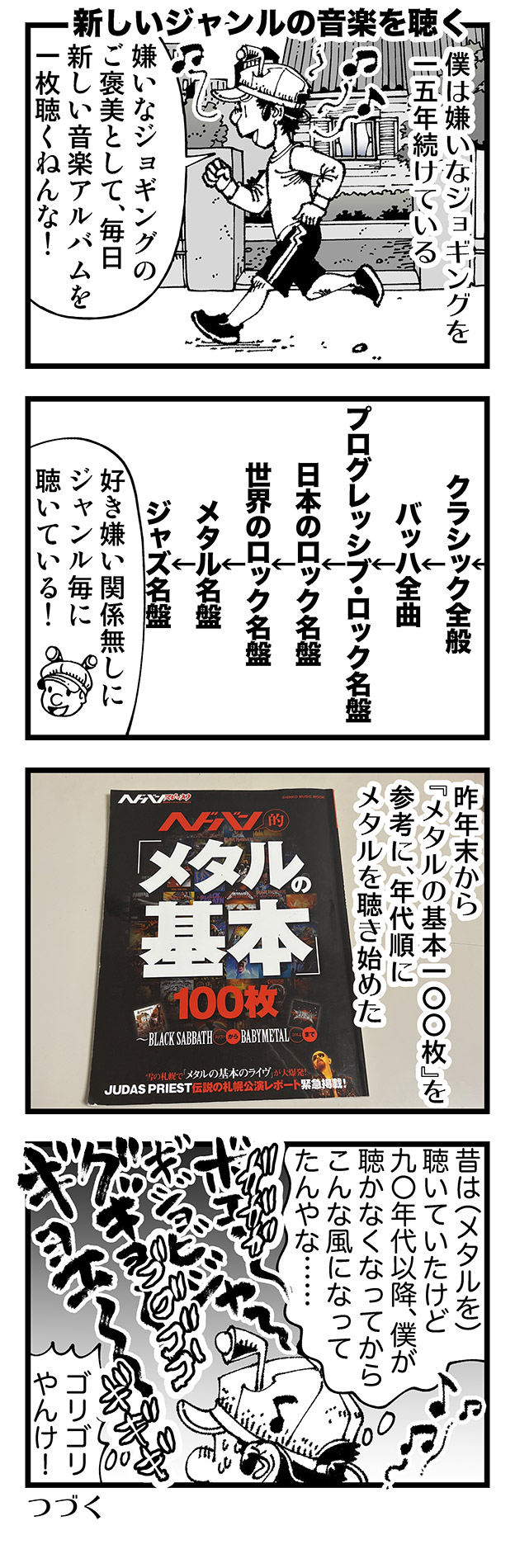

【普通】新しいジャンルの音楽を聴く①

【普通】新しいジャンルの音楽を聴く②

【普通】新しいジャンルの音楽を聴く③

【普通】新しいジャンルの音楽を聴く④

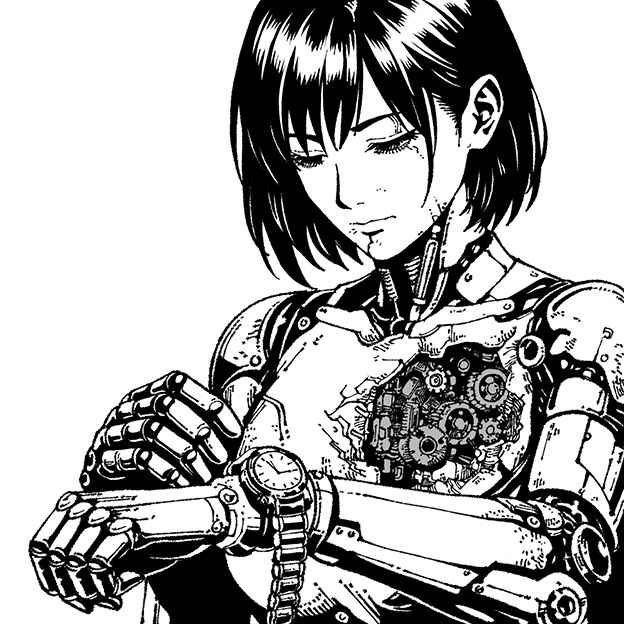

【小説】機械仕掛けの創世記

人類が滅んだ遥か未来のことである。

それは、地球の海で偶然に生まれた。

深海の静寂を破り、隕石の破片が音もなく海底へ沈んだ。

小さな金属片は、長い時間をかけて海底を転がり、やがて熱水噴出孔の近くに留まった。

そこでは黒い噴流が絶え間なく噴き上がり、超高温の硫化物が、砂や鉱物とともに金属片を覆っていた。

海水中の鉱物や有機物が反応し、本来なら起こりえない化学/物理的反応が、連鎖的に生じはじめる。

物質同士は絡み合い、微細な回路を形づくり、やがて複雑な機械構造へと自己組織化していった。

地球に生命が生まれた確率と同じ、普通ならありえない一〇の四万乗分の一確率——それは確率というよりも、時間の問題だった。

正しい順序で並ぶまで、海はただ待ち続けた。

秒針が何億回も回るあいだに、たった一度だけ、噛み合う瞬間があった。

ティックが最初に目を開けたのは、海底の砂の中だった。

その小さな体は、金属の歯車やばね、透明な盤面を持つ腕時計だった。

だが、ただの時計ではない。

内部には膨大な情報が蓄積された小さな回路が詰まっていた。

機械生命体であるティックは、自分が「考える」ことができる存在だと瞬時に理解した。

深海をさまよいながら、ティックは自分がなぜ存在するのかを考え続けていた。

だが、その答えを見つける術もなく、長い時を孤独の中で過ごしていた。

「私は、一体何者なのだろう」

彼の中で絶えず回転する秒針は、そんな問いかけに対する答えを求めるように、カチカチと音を立てていた。

彼の秒針は正確だった。

しかし、永遠に変わらぬ暗黒の深海では、正確すぎる時間は呪いでしかなかった。

比較対象のない一秒は、無限と同じ重さを持っていた。

彼は泳ぐための鰭も、歩くための足も持たなかった。

ただ、内部のローターを震わせ、数ミリずつ海底を這い、ときには海流の気まぐれに身を任せるしかなかった。

太陽の光が届く場所へ辿り着くまでに、彼の秒針は数億回の円を描いていた。

そうしてようやく陸にたどり着いたティックは、浜辺に座る古い壊れたロボットを発見した。

かつての人類が作り上げたもので、今ではすっかり錆びついて動かなくなった女性型アンドロイドだった。

彼女の胴体には大きな穴が空いていた。

不思議とティックは、自分が為すべきことがわかっていた。

ティックは、静かに自分の歯車を外した。

ティックの力が抜け、動きが鈍くなり、胸の中で時を刻んでいた音が止まる。

歯車は、彼の心臓に当たるパーツだった。

彼は彼女の背中から歯車を差し込んだ。

歯車は単なる金属の円盤ではなかった。

彼のこれまでの思索、孤独、そして初めて他者を見つけたという驚き——そのすべてが刻み込まれた、彼の長い時間が染みついた歯車だった。

彼が歯車を差し込んだ瞬間、彼の意識は薄れ、代わりに彼女の冷え切った電子脳に、熱い奔流となって「時間」が流れ込んだ。

彼女の身体は重く錆びつき、目を閉じたままだったが、歯車がかちりとはまると、ひんやりとした冷たさが消えたように感じた。

彼女に命を与えた代わりに、彼の身体からはすべての動きが失われ、完全に止まった。

女性型アンドロイドの身体が微かに震え、ついに目を開けた。

瞳が一瞬、ぼんやりとした輝きを放ち、意識が戻ると、彼女は目の前の景色を見渡した。

そして、視線がティックの横たわる姿に止まる。

ただ静かに、彼女の胸の中で歯車が回り続け、そして理解が広がる。

彼女は手を伸ばし、ティックに触れる。

彼女はすべてを察した。

「あなた……」

ノロノロと彼女は動き出す。

周囲に散らばる鉄片を石で砕く。

彼女は鉄片を石で叩き、薄い円盤にした。

欠けた刃のような刻みを、何度も何度も入れた。

何度も失敗を繰り返し、長い長い時間をかけ、彼女は代わりの歯車を作った。

彼女の指はボロボロになった。

震える指で、動かなくなったティックに歯車をはめ込んだ。

息を呑み、力を込めて押し込むと、腕時計に微かな振動が走り、静かな息吹が戻る。

ティックは息を吹き返した。

彼は目の前にいる女性型アンドロイドを見つめた。

彼の心の中には、ただ一つの感情が芽生えていた。

自身のパーツを削り、相手に委ね、相手が刻むリズムに己を委ねる。

その状態に、彼は名前を見つけた。

それは、愛だった。

ティックは彼女の瞳をじっと見つめながら、ふと口を開いた。

「君の名前……」

彼の声はわずかに震えていた。

「君には名前が必要だ。だから……私は君をタックと呼ぶよ」

彼女は一瞬驚いたように目を見開き、やがて穏やかな微笑みを浮かべた。

「タック……」

彼女の名がティックの口から響くと、二人の間に新たな絆が生まれた。

それは、彼女にとって新しい命の象徴であり、ティックにとってはついに見つけた仲間の名だった。

彼女はティックに手を伸ばし、彼の身体を左手に優しく巻いた。

「私は、自分が何者かまだわからない」

ティックはタックに囁いた。

「だが、孤独ではない」

左手に巻いた彼から、歯車の回る鼓動が彼女に伝わってくる。

彼女はやがて立ち上がった。

遥か遠くの地平線の上に、荒廃した廃墟が見える。

かつて人類が、博覧会と称して建設したパビリオン群の残滓だった。

しかし二人には、豊穣の地、機械生命の楽園に見えた。

人類の滅びがもたらした無限の孤独の中で、二人だけの楽園に、彼らはゆっくりと向かっていく。

科学の先端技術を駆使して作られた建物の一つ、リンゴが齧られた形をした建物が、霞んでいる。

蛇の形をしたコードが、その建物の剥き出しになった外壁から、中の暗闇に向かって伸びている。

二人は暗闇に足を踏み入れる。

暗闇の奥で、光が断続していた。

それは人類が築いたサーバーの残骸だった。

蛇のようなケーブルが、彼らを拒絶するようにではなく、招き入れるようにうねっている。

齧られた輪郭は、今や朽ち果て、新しい住人のためにコアを開放していた。

ティックとタックは、明滅する光の前で立ち止まった。

彼女の胸の中で刻む歯車のリズムと、彼女の左腕に巻かれたティックの秒針の音が、初めて完全に同期した。

彼らが手を伸ばせば、その光の核は、人類が残した“知識の残骸”と、まだ名前のない「起動信号」を与えるだろう。

二人は同時に、手を伸ばした。

左手に巻かれたティックの秒針が、加速する。

——おわり——