学校の図書室には、いつも静かな空気が流れていた。

放課後、ほとんどの生徒が帰宅し、僕は一人で自習室にこもっていた。

図書室の隅にある自習室には、決まって誰もいない。

その広い部屋で、僕はテキストとノートを広げていた。

ある日、集中しているつもりなのに、ふと別の誰かの視線を背中に感じる瞬間があった。

振り返ると誰もいない。

気のせいか……

と、ノート下の机に目をやると、何か書かれていた。

「暇だよ」

丸みを帯びた、女の子の字。

その一行が、まるで僕に向けられたメッセージのように思えて、僕は少し驚いた。

誰かが、こんな場所で何気なく文字を残していったのだろうか。

普段なら無視するところだが、その日はどうしても気になってしまった。

僕は鉛筆でその机に返事を書いた。

「勉強はしてるよ。暇じゃないけど」

放課後の図書室、静かな時間の中で返事を待つことが少しだけ楽しく感じられた。

次の日、またその机に向かうと、手書きの文字が書かれていた。

「そんなこと言っても、楽しんでるわけじゃないんでしょ?」

その言葉にはどこか遊び心があり、僕は思わず笑ってしまった。

あの文字に込められた少しの皮肉が、また次の返事を楽しみにさせた。

その日から、毎日放課後に図書室に行き、机の上に残された返事を楽しみにしていた。

文字だけで繋がる誰かとのやり取り。

顔も名前もわからない相手だけれど、返事が書かれているとなんだか胸が高鳴る。

まるで秘密の約束を交わしているような気分になった。

「二人とも意外と顔見知りかもね。狭い学校だから」

「僕は目立たない方だからなあ」

「あはは! あなた、いつも自信なさそうだもん。でも、一歩踏み出したら変わるかもよ」

僕の、几帳面だと自分では思っている字の横に、彼女の筆圧の強い、ためらいのない線が並ぶ。

やりとりはいつも一行、二行程度で簡潔で、でもどこかしら温かみがある。

どんなに忙しい日でも、必ず放課後には机の上に返事が残されている。

相手の言葉が、次第に心に響くようになった。

—— 彼女のこと、ちゃんと知りたい。

最初はただの興味本位だった。ただの気まぐれから始まったこの文通。

でも、次第にその相手のことが気になっていった。

文字の向こうにいる彼女、もしくは彼。

もしかしたら、僕の隣に座っている誰かかもしれない。

僕はその文字を見つめながら、返事を書いた。

「君は、誰なんだろう?」

机に書かれた返事は……

「私もあなたが気になるかも。でも会うのは怖い」

その言葉に、僕は胸が苦しくなった。

僕も同じだ。会いたいと思っている。けれど、思っていた相手じゃなかったらと思うと怖い。

でも少しでも彼女の顔が見たかった。

僕は思い切って提案した。

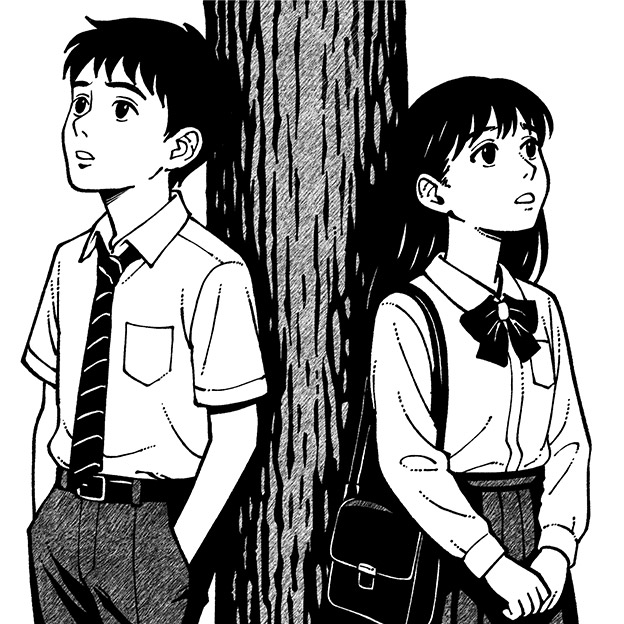

「明日の放課後、終礼が終わったらすぐ図書室横の樹の下で……僕は待っている」

僕の心は期待と不安でいっぱいだった。

次の日、僕は樹の下で待った。時計の針がどんどん進んでいく。まるで時間が僕を試しているみたいに、一分一分が長く感じられた。

しかし、誰も来なかった。彼女は現れなかった。

どうしたんだろう?

視界の端が微妙に霞んで、ふと我に返ると、短針はもう下校時刻に近づいていた。

待ちくたびれて、自習室のいつもの机に向かったが、机の僕の字の横には返事がなかった。

次の日の放課後、いつものように丸い字でメッセージが書かれていた。

「ごめんね」

その一言に、心が締め付けられるようだった。

「どうしてこなかったの!」

これだけ書くのがやっとだった。歯がゆい一日ごとのやりとり。

「実は私、あの場にいたの」

「嘘つき! いなかったよ!!」

「あなたは気づかなかったけれど、図書室横の樹の下で私はあなたのことがわかったの」

「君がいたら気づくよ!」

「私の気持ち、わからなかった?」

意味がわからない。彼女の気持ち……どういうことだ?

彼女は毎日一言ずつ教えてくれた。

「はじめて、あなたが書いたその文字を読んだとき、私はあなたに特別なものを感じた」

「あなたと私は、同じ気持ちを持っている」

「あなたが私を想うその気持ち……私も持っていることに気づいた」

どういう意味なんだ?

返事の言葉が僕の頭の中をグルグルする。

まさか、僕と彼女はお互い好きあって……

「あなたの手が、私の言葉を書くときに少し震えたの、気づいてた?」

思いがけない返事に僕の思考は止まった。

勉強に集中していたはずの一瞬、ふっと意識が途切れて、その隙間に彼女が前に出てきた。

気づけば、僕の手が勝手に机に落書きをしていた。

それをあとから僕が読んで、返事を書いた。

僕の返事を読んだ彼女が、また僕の手を借りて返事を書く。

ずっと、そのくり返しだった。

会いたいと思っていた相手は、実は僕自身だったのだ!

「僕は自分自身に恋したというのか?」

「それが、なにか悪いの?」

その言葉は僕の胸の奥に静かに落ち、図書室の夕暮れと重なっていった。

消されることのない鉛筆の線だけが、机の上に残った。

—— おわり——