人類が滅んだ遥か未来のことである。

それは、地球の海で偶然に生まれた。

深海の静寂を破り、隕石の破片が音もなく海底へ沈んだ。

小さな金属片は、長い時間をかけて海底を転がり、やがて熱水噴出孔の近くに留まった。

そこでは黒い噴流が絶え間なく噴き上がり、超高温の硫化物が、砂や鉱物とともに金属片を覆っていた。

海水中の鉱物や有機物が反応し、本来なら起こりえない化学/物理的反応が、連鎖的に生じはじめる。

物質同士は絡み合い、微細な回路を形づくり、やがて複雑な機械構造へと自己組織化していった。

地球に生命が生まれた確率と同じ、普通ならありえない一〇の四万乗分の一確率——それは確率というよりも、時間の問題だった。

正しい順序で並ぶまで、海はただ待ち続けた。

秒針が何億回も回るあいだに、たった一度だけ、噛み合う瞬間があった。

ティックが最初に目を開けたのは、海底の砂の中だった。

その小さな体は、金属の歯車やばね、透明な盤面を持つ腕時計だった。

だが、ただの時計ではない。

内部には膨大な情報が蓄積された小さな回路が詰まっていた。

機械生命体であるティックは、自分が「考える」ことができる存在だと瞬時に理解した。

深海をさまよいながら、ティックは自分がなぜ存在するのかを考え続けていた。

だが、その答えを見つける術もなく、長い時を孤独の中で過ごしていた。

「私は、一体何者なのだろう」

彼の中で絶えず回転する秒針は、そんな問いかけに対する答えを求めるように、カチカチと音を立てていた。

彼の秒針は正確だった。

しかし、永遠に変わらぬ暗黒の深海では、正確すぎる時間は呪いでしかなかった。

比較対象のない一秒は、無限と同じ重さを持っていた。

彼は泳ぐための鰭も、歩くための足も持たなかった。

ただ、内部のローターを震わせ、数ミリずつ海底を這い、ときには海流の気まぐれに身を任せるしかなかった。

太陽の光が届く場所へ辿り着くまでに、彼の秒針は数億回の円を描いていた。

そうしてようやく陸にたどり着いたティックは、浜辺に座る古い壊れたロボットを発見した。

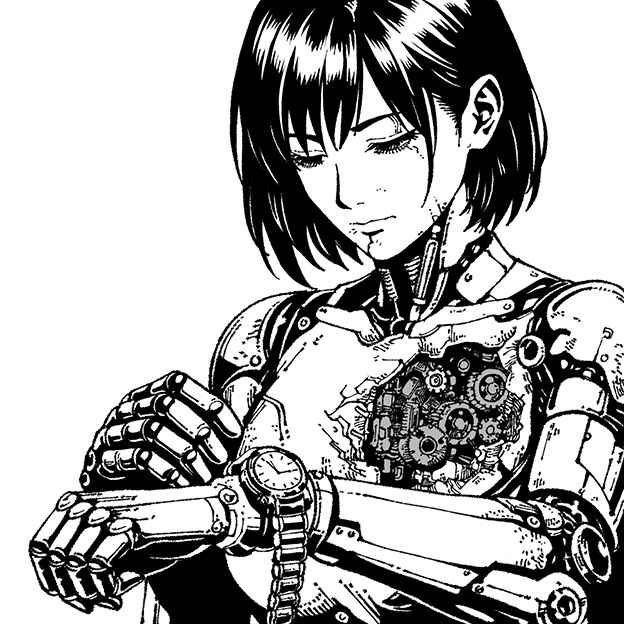

かつての人類が作り上げたもので、今ではすっかり錆びついて動かなくなった女性型アンドロイドだった。

彼女の胴体には大きな穴が空いていた。

不思議とティックは、自分が為すべきことがわかっていた。

ティックは、静かに自分の歯車を外した。

ティックの力が抜け、動きが鈍くなり、胸の中で時を刻んでいた音が止まる。

歯車は、彼の心臓に当たるパーツだった。

彼は彼女の背中から歯車を差し込んだ。

歯車は単なる金属の円盤ではなかった。

彼のこれまでの思索、孤独、そして初めて他者を見つけたという驚き——そのすべてが刻み込まれた、彼の長い時間が染みついた歯車だった。

彼が歯車を差し込んだ瞬間、彼の意識は薄れ、代わりに彼女の冷え切った電子脳に、熱い奔流となって「時間」が流れ込んだ。

彼女の身体は重く錆びつき、目を閉じたままだったが、歯車がかちりとはまると、ひんやりとした冷たさが消えたように感じた。

彼女に命を与えた代わりに、彼の身体からはすべての動きが失われ、完全に止まった。

女性型アンドロイドの身体が微かに震え、ついに目を開けた。

瞳が一瞬、ぼんやりとした輝きを放ち、意識が戻ると、彼女は目の前の景色を見渡した。

そして、視線がティックの横たわる姿に止まる。

ただ静かに、彼女の胸の中で歯車が回り続け、そして理解が広がる。

彼女は手を伸ばし、ティックに触れる。

彼女はすべてを察した。

「あなた……」

ノロノロと彼女は動き出す。

周囲に散らばる鉄片を石で砕く。

彼女は鉄片を石で叩き、薄い円盤にした。

欠けた刃のような刻みを、何度も何度も入れた。

何度も失敗を繰り返し、長い長い時間をかけ、彼女は代わりの歯車を作った。

彼女の指はボロボロになった。

震える指で、動かなくなったティックに歯車をはめ込んだ。

息を呑み、力を込めて押し込むと、腕時計に微かな振動が走り、静かな息吹が戻る。

ティックは息を吹き返した。

彼は目の前にいる女性型アンドロイドを見つめた。

彼の心の中には、ただ一つの感情が芽生えていた。

自身のパーツを削り、相手に委ね、相手が刻むリズムに己を委ねる。

その状態に、彼は名前を見つけた。

それは、愛だった。

ティックは彼女の瞳をじっと見つめながら、ふと口を開いた。

「君の名前……」

彼の声はわずかに震えていた。

「君には名前が必要だ。だから……私は君をタックと呼ぶよ」

彼女は一瞬驚いたように目を見開き、やがて穏やかな微笑みを浮かべた。

「タック……」

彼女の名がティックの口から響くと、二人の間に新たな絆が生まれた。

それは、彼女にとって新しい命の象徴であり、ティックにとってはついに見つけた仲間の名だった。

彼女はティックに手を伸ばし、彼の身体を左手に優しく巻いた。

「私は、自分が何者かまだわからない」

ティックはタックに囁いた。

「だが、孤独ではない」

左手に巻いた彼から、歯車の回る鼓動が彼女に伝わってくる。

彼女はやがて立ち上がった。

遥か遠くの地平線の上に、荒廃した廃墟が見える。

かつて人類が、博覧会と称して建設したパビリオン群の残滓だった。

しかし二人には、豊穣の地、機械生命の楽園に見えた。

人類の滅びがもたらした無限の孤独の中で、二人だけの楽園に、彼らはゆっくりと向かっていく。

科学の先端技術を駆使して作られた建物の一つ、リンゴが齧られた形をした建物が、霞んでいる。

蛇の形をしたコードが、その建物の剥き出しになった外壁から、中の暗闇に向かって伸びている。

二人は暗闇に足を踏み入れる。

暗闇の奥で、光が断続していた。

それは人類が築いたサーバーの残骸だった。

蛇のようなケーブルが、彼らを拒絶するようにではなく、招き入れるようにうねっている。

齧られた輪郭は、今や朽ち果て、新しい住人のためにコアを開放していた。

ティックとタックは、明滅する光の前で立ち止まった。

彼女の胸の中で刻む歯車のリズムと、彼女の左腕に巻かれたティックの秒針の音が、初めて完全に同期した。

彼らが手を伸ばせば、その光の核は、人類が残した“知識の残骸”と、まだ名前のない「起動信号」を与えるだろう。

二人は同時に、手を伸ばした。

左手に巻かれたティックの秒針が、加速する。

——おわり——