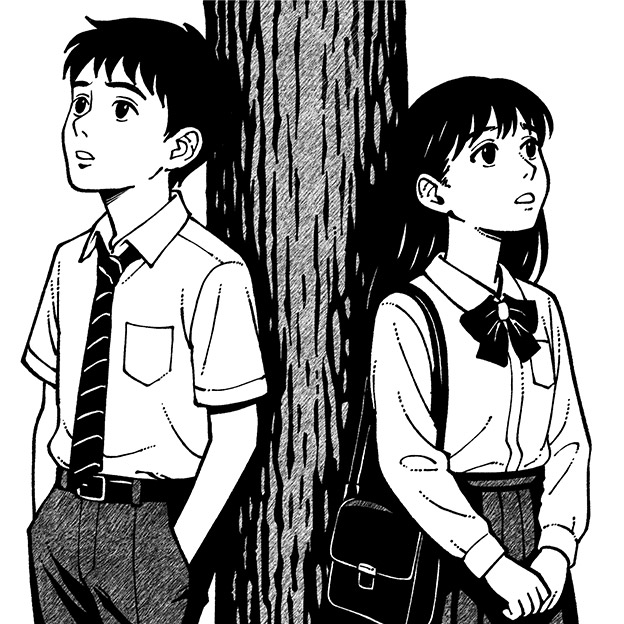

「私、東京の大学に行くんだ」

葛葉(くずは)がそう告げたとき、僕は驚いた。

地元でずっと一緒にいるものだと思っていた。

二人の未来も、この町で続くものだと信じて疑わなかった。

だけど僕も東京に行って一緒に暮らせばいいか、とすぐ考え直した。

——二人はずっと一緒だから。

僕がそう言うと彼女は嬉しそうだった。

卒業式の日。

「私、こんなに泣くか〜っていうぐらい泣いちゃった。クラスのみんなとバラバラになったけど、君とはずっと一緒だよ」

彼女はそう言った。

僕は強く抱きしめた。

なのに引っ越しの前日、葛葉は泣きながら言った。

「君とは一緒に行けない」

シェアハウスで知らない人たちとルームシェアしながら暮らすことになるから、と。

ショックだった。

「でも、休みになったらきっと帰ってくるから、そのとき会おうね」

——ぜったいだよ!

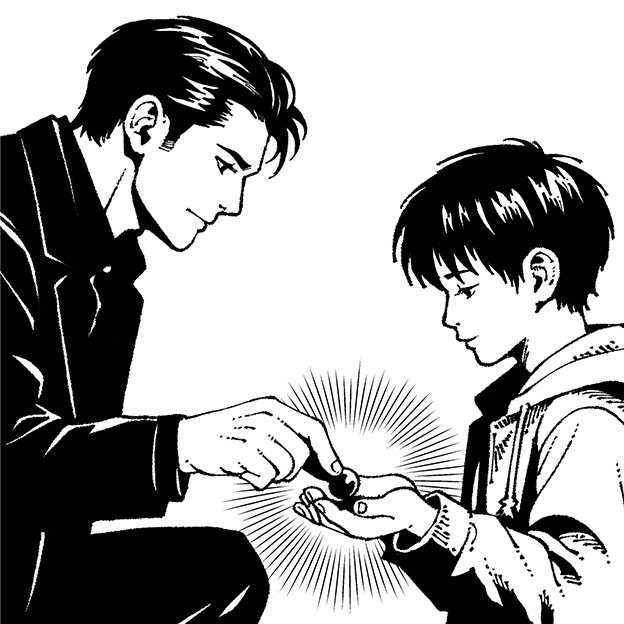

僕らは指切りげんまんした。

そして彼女は僕を郷里に残し、去っていった。

葛葉のいない生活は味気なかった。

時々、彼女のお母さんと会って話を聞いた。

葛葉は元気に過ごしているようだった。

それが少しの安心になった。

僕はずっと彼女を待ち続けた。

陽の当たる場所で、僕は窓の外を眺める。

春、柔らかい陽光がカーテンを透かして差し込んだ。

窓の外には桜が咲き、風が花びらを巻き上げた。

陽が落ちると、葛葉と過ごした日々を思い出しながら、僕は小さくうなずいた。

——また帰ってくるよね、と。

彼女のお母さんも、僕を励ますように言ってくれた。

「葛葉、じき帰ってくるわよ」

夏、空は青く、蝉が力強く鳴いた。

窓を開けると、遠くから祭りの太鼓の音が聞こえた。

葛葉と一緒に見た夏の夜の花火を思い出す。

汗がにじむような気がした。

夏も半ばを過ぎた頃、とうとう葛葉は帰ってきた!

すごいテンションで話し続けた。

芸術学を研究していること、演劇部に入ったこと、ルームシェアしている友達とも仲良くなったこと。

「充実してそうでしょ?」

彼女はそう言って笑った。

嬉しそうな彼女を見て、僕も嬉しかった。

でも、気になることを彼女は口にした。

「演劇部の先輩が気になってて……」

——そんなこと言わないで。

僕は気になって仕方がなかった。

「大丈夫だって、嫉妬してるの?」

——そりゃそうだよ!

「大丈夫、またすぐ帰ってくるからね」

けれど、彼女はなかなか帰ってこなかった。

秋、風が冷たくなり、色づいた葉が舞い落ちた。

木々の間を歩く子供たちの足音が微かに響く。

時折、ドアが開く音がすると、彼女が来たのではと胸が高鳴るけど、いつも違った。

秋の終わり頃、彼女のお母さんと会ったとき、ぼそりと呟いた。

「葛葉、今年はもう戻ってこないみたい……」

僕は何も言えなかった。

ただ窓の外の山々を見つめるだけだった。

冬が深まり、町は静けさに包まれた。

雪が降る夜、部屋の奥から聞こえてくるストーブの音が妙に遠く感じる。

葛葉は、冬休み帰郷しなかった。

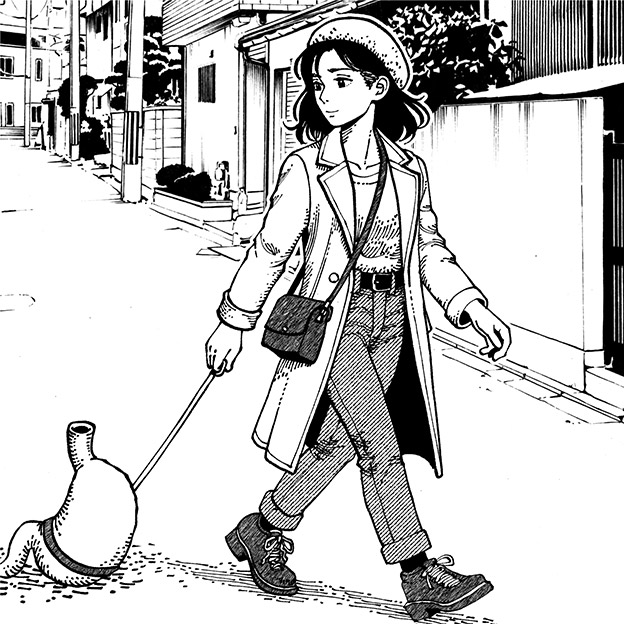

桜が舞い散る季節、ようやく葛葉は帰ってきた。

彼女の髪は真っ赤に染められていた。

「びっくりした?」

僕は言葉を失った。

彼女はせっかく僕のところに来ても、少ししか相手してくれなかった。

悲しい。

次の夏、彼女はもう帰ってこなかった。

お母さんにもあまり連絡が来なくなったらしい。

東京が楽しいのかな。

悲しい。

悲しい。

思いは募るばかり。

僕は音の出ないため息をつく。

このままでは、彼女の世界から僕は完全に消えてしまう。

僕らは終わる。

焦りと裏腹に、窓の外から見える山々は色づき紅葉に覆われていく。

彼女が座っていたあの窓辺に寄り添うように、僕は座って外を眺めた。

東京ってどういうところなのだろう。

彼女が歩く街の景色は、どんなふうに見えるのだろう。

悲しい。

悲しい。

悲しい。

…………

僕は意を決して葛葉に会いに行くことにした。

胸の奥の綿が軋む。もう躊躇していられない。

——今行かなければ、もう会えないかもしれない。

引っ越しの日、僕もその場にいたから、ルームシェア先の場所はなんとなく覚えていた。

場所はわかっている。

でも、本当に会ってくれるだろうか?

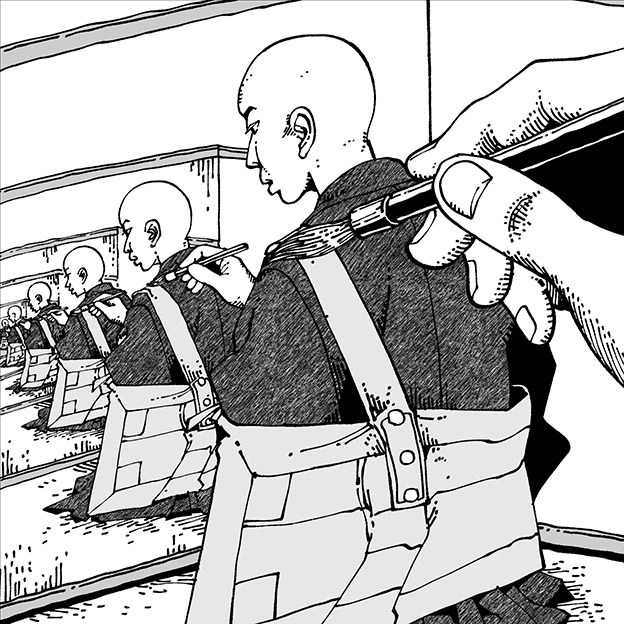

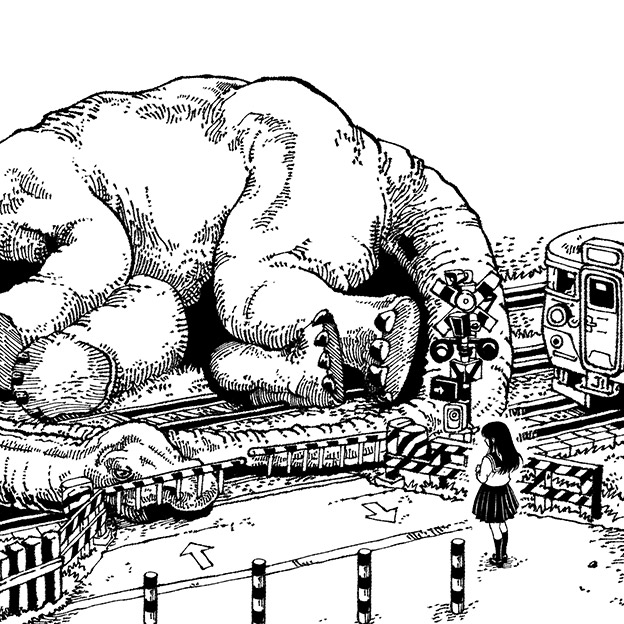

上りの鈍行列車に飛び乗ったつもりだったが、気がつくと誰かの荷物にまぎれ、見知らぬ列車の床の上で揺られていた。

窓の外を流れる景色は目に入らなかった。

頭の中は彼女のことでいっぱいだった。

「葛葉……」

僕は何度も彼女の名前を呟いた。

何度も違う電車に揺られながら、ようやく東京の奥へ奥へと運ばれていった。

東京の駅は迷路のようだった。

すべてが大きすぎる。早すぎる。

都会の人間たちの歩くスピードに、僕は飲み込まれそうになる。

汗がにじむような気がした。

胸の綿がきゅっと詰まる。

息が苦しい気がした。

でも、それでも歩みを止めるわけにはいかない。

落とされそうになりながら、それでもどうにか……彼女のシェアハウスの近くにたどり着いた。

深く息を吸い込む自分を想像した。

そして——

たった一歩の距離が、これほど遠く感じたことはなかった。

そのときだった。

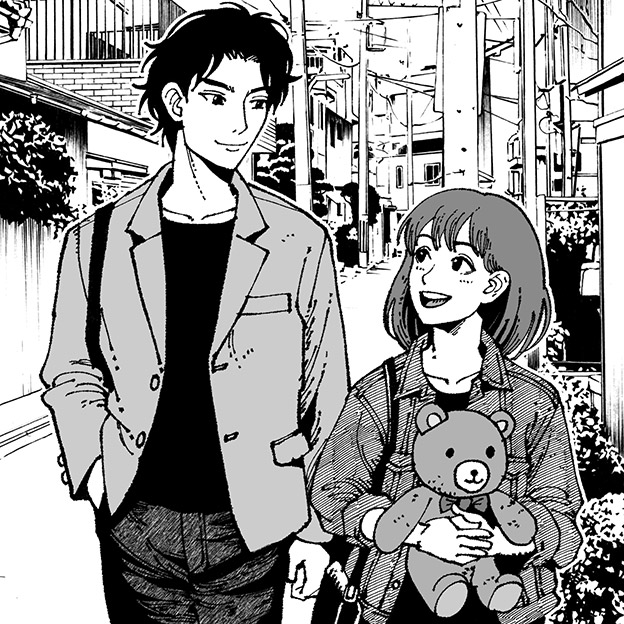

見知らぬ男と歩いているのが見えた。

声をかけようとしたが、驚きで体が動かなかった。

と、葛葉が振り返り、彼女の視界に僕が入った瞬間……

僕は力が入らず倒れた。

* * *

「あれ? あれ〜!?」

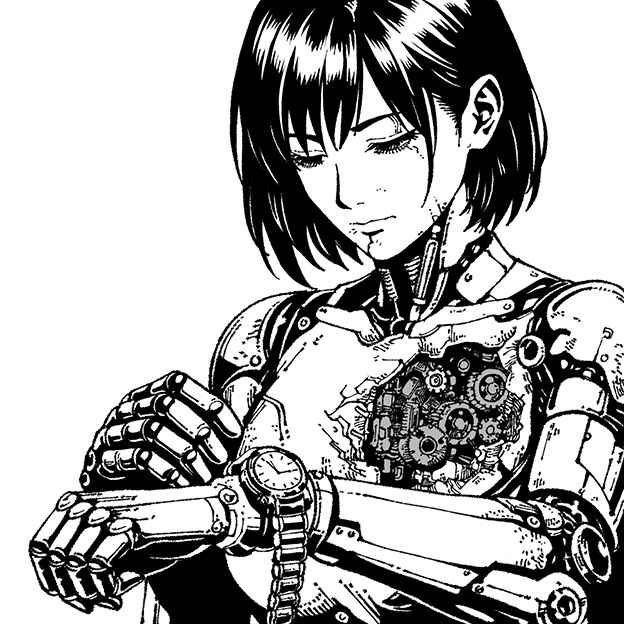

葛葉は、目の前で倒れた小さなものを見て驚いた。

それは、彼女が幼いころから一緒にいた、クマのぬいぐるみだった。

ぬいぐるみは、葛葉に恋人と呼ばれ続けたからずっとそのつもりでいた。

しかし、今、彼女の隣には別の誰かがいる。

「何でこんなところに〜!? クマさん、どうしたのかな」

彼女は実家に電話をかけ、部屋にクマさんがあるか母親に尋ねる。

電話を切った後も首を傾げている。

葛葉は懐かしむような仕草でクマさんをひょいと拾い上げた。

その腕の中に抱えられた一瞬、クマさんの胸の綿の奥で、昔、強く抱きしめられた記憶が蘇る気がした。

けれど、その抱きしめ方は、あの頃の“恋人”への抱擁とは違っていた。

久しぶりに見つけた『置き忘れた物』に向けられる、かすかな懐かしさに過ぎなかった。

葛葉はルームシェア先の自室に入って、クマさんを棚の上にポンと置く。

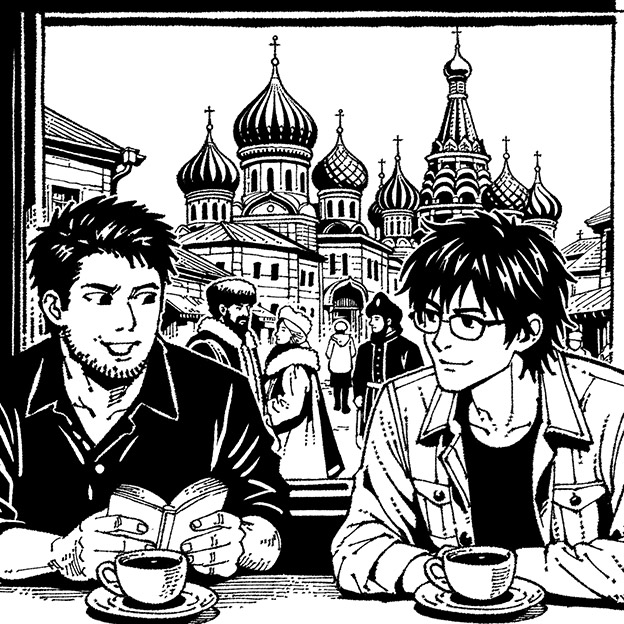

彼女は今、ルームシェア先で知り合った隣人と付き合っている。

演劇部の先輩とはとっくに別れていた。

夜遅くまで笑い声が絶えない、賑やかな学生生活を送っていた。

部屋の奥から楽しげな笑い声が響く。

クマさんはただじっと、それを見ていた。

二人の背後……窓の向こうの空は、薄く冷えた灰色に見えた。

やがて雨が降り出す。

ぬいぐるみは棚の上から、静かに二人の背を見ていた。

黒い瞳の奥で、雨の光が淡く揺れた。

——おわり——