地球は、もはや見えない侵略者たちの巣窟となっていた。

その正体は、目に見えない形で人間の意識を乗っ取る宇宙人。

彼らは日常に溶け込み、地球人として振る舞いながら、確実にその数を増やしていく。

僕は唯一の例外だった。

“地球人としての意識”を保っているのは、どうやら僕一人らしい。

しかし、この事実を誰かに知られてはいけない。

もし知られたら、僕も彼らの仲間にされるか、最悪の場合、命すら危うい。

僕にはずっと、周囲の誰ともわかり合えないという感覚があった。それは昔からのことで、たぶん僕自身に問題があるのだろうけど、僕はその孤独を“地球が侵略されたせい”にしていた。

僕がその孤独を紛らわせる手段は、本を読むことだった。

誰にも理解されないなら、せめて誰かの書いた物語の中でなら、自分を見失わずにいられる。

活字の世界にいるあいだだけは、侵略されずに済むと信じていた。

僕は、シオドア・スタージョンの『夢見る宝石』や、フレドリック・ブラウン、レイ・ブラッドベリなど黄金時代のSF小説に耽溺していた。

それらの物語は、時に現実からの逃避であり、また僕の現実そのものを映す鏡のようでもあった。

異星人、奇妙な世界、そして孤独。

それらは僕の心の中に強く響いた。

もしかしたら自分が地球に馴染めないのは周囲がみんな宇宙人だからなのではないかと、僕は考えるようになっていた。

そんなある日、学校の図書室で僕は隣のクラスの餅郎に出会った。

彼はハインラインの『人形つかい』を読んでいた。

僕ももちろん夢中になった、地球外から飛来した異生物によって人間を操られる侵略テーマの小説だ。

彼がその本を読んでいたというだけで、僕は勝手なことだけど希望を見出してしまった。

“きっと、この人なら通じ合えるかもしれない”と。

僕は勇気を出して声をかけた。

「それ、好きなのか?」

餅郎は少し驚いた顔をしたが、すぐに穏やかに笑った。

「ああ、いいだろこれ。こういう話、好きなんだ」

その一言で、僕たちは一気に意気投合した。

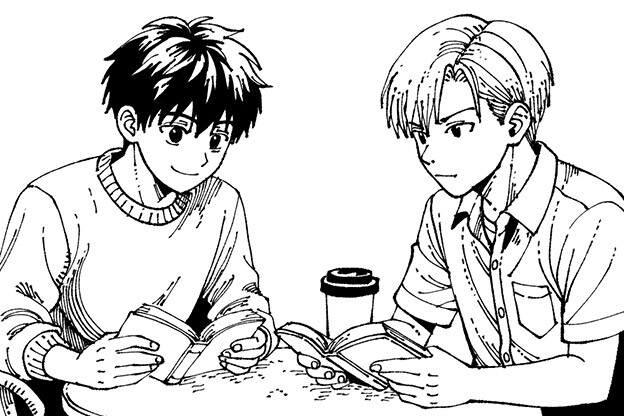

僕たちは図書室の隅で何時間も話し込んだ。

餅郎もまた孤独な時間を本の中で過ごしてきたという。

彼はスタージョンやブラウンの話題にも詳しく、僕たちはお気に入りのシーンについて語り合った。

「ブラッドベリの『万華鏡』、読んだことある?」

僕が聞くと、餅郎は熱心にうなずいた。

「あるとも。あの宇宙飛行士たちが漂流する話だろ。切ないよな……でも美しい」

「だよな」

僕は心の中で何かが満たされていくのを感じた。

僕たちはその後も、放課後や週末を図書室やカフェで過ごした。

本の話だけではなく、世界がどう狂っているか、自分たちの周りの人間がどれだけ奇妙に見えるか、そんなことも話題に上った。

孤独な読書家だった僕たちは、いつしか互いを心の拠り所にしていた。

「なあ、君も思うだろ?」

ある日、僕は思い切って聞いた。

「周りはみんな宇宙人なんじゃないかって」

餅郎は真剣な顔でうなずいた。

「そうだ。俺も気づいてる。周りの奴らが変だってことに」

僕たちは、それからますます強く結びついていった。夜遅くまで話し込み、時には一緒に街をさまよいながら、見えない敵に立ち向かう方法を模索した。

最近、街が少しだけ違って見えるようになっていた。

色が鮮やかに感じられる日が増え、誰かと話すのがほんの少しだけ楽になっていた。

……僕が〝地球人でなくなってきている〟かもしれない?

そんな疑問を振り払うように、また本に手を伸ばす。

ある日、僕たちは小さなカフェで食事をしていた。

話題はヤングの『ジョナサンと宇宙クジラ』だった。二人ともその小説に深い感銘を受けていたが、解釈について意見が食い違った。

「いや、ジョナサンはクジラに同化されるんじゃなくて、あれは心が繋がることの象徴だろ」

僕はそう主張した。

「違う。あれは完全な支配だ。クジラの方が優れていて、ジョナサンはそれを受け入れざるを得なかったんだ」

餅郎が反論した。

「いや、それはおかしいだろ!ジョナサンは最後まで自由を失ってない」

「お前、何も分かってないな。本当に読んだのか?」

餅郎の声が荒くなる。

「読んだから言ってるんだ!」

僕もつい声を荒げた。

「お前、その解釈、どう考えても地球人らしくないだろ!」

「何だと?餅郎、お前こそおかしいぞ!」

「こんなこと言いたくないけれど……」

餅郎は上目遣いで僕を睨んだ。

「俺は見たんだ、お前が教室で誰か女と楽しそうに喋ってんのを」

僕は動揺した。

たしかに僕は最近、席替えで隣席になった千真希と話すようになった。

ちょっと仲良くなっただけで、それ以上でも以下でもない。

彼女だって宇宙人だ。僕が心を許すはずがない。

でも心の奥底で少し嬉しい感情があったことも確かだ。

そのことを餅郎に知られたくなくて黙っていた。

ひょっとして、餅郎は僕の変化を気づいているのか?

餅郎は小声だがきっぱり言った。

「お前は宇宙人なんだろ?」

その瞬間、僕たちの間にあった信頼は音を立てて崩れた。

数分後、僕たちは無言で席を立ち、それぞれ別の方向へと歩き出した。

夜の街を歩きながら、餅郎の言葉が頭の中でこだました。

「お前は宇宙人なんだろ?」

僕の起こった変化は、知らぬ間にすこしずつ宇宙人の支配下に置かれたからなのだろうか。

千真希と話すことで芽生えた、ほんの小さな安心……それが宇宙人に支配されたというのなら、僕たちの思っていた地球人らしさとは。

こだまする声を振り払うことができない。

餅郎と千真希……地球人と宇宙人の狭間で、僕はどちらに向かって歩を踏み出すべきか……答えを求めてさまよい続ける。

宇宙人が行き交う地球の底で。

—— おわり——