投稿者「松田望」のアーカイブ

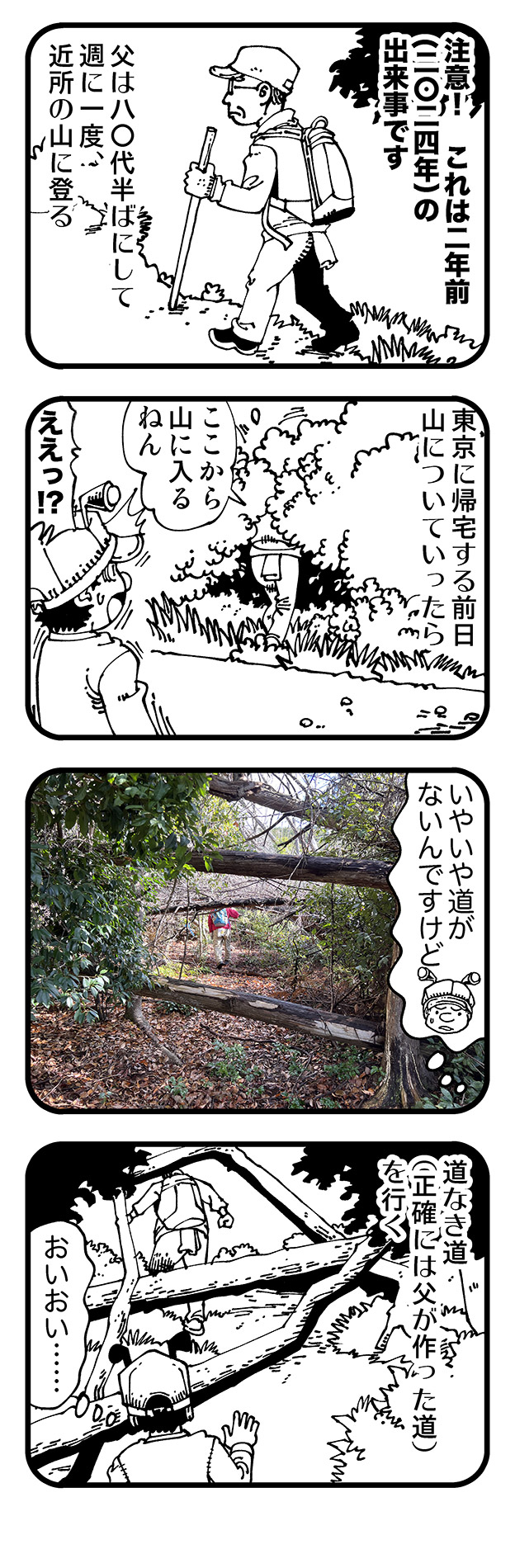

【普通】注意! これは二年目の出来事です(再掲載)

【小説】春の妖精

春の陽射しは、やわらかかった。

風には、甘い花の匂いが混じっている。

午後。

少女はそっと靴を履き、扉を開けた。

「お母さん、行ってくる」

鍋の上で湯気が揺れている。

「どこへ?」

「ちょっと、そこまで」

母は、湯気の向こうからちらりと少女を見る。

「また、森へ?」

少女は答えなかった。

家から歩いて一〇分ほどのところに森がある。

春になると、桜の花びらが地面に舞い、

草木のあいだから、小さな光がちらちらと立ち上る場所。

誘われるように少女は歩く。

そこは、秘密の場所だった。

この時期にしか現れないものがいる。

妖精だ。

淡い色の羽を持ち、手のひらに乗るほどの小さな存在。

蝶とも違う。

鳥とも違う。

ただ、この季節にだけ現れ、ふわふわと漂う。

少女は、去年、一度だけ見たことがあった。

けれど、そのときは捕まえられなかった。

今年こそ。

森に着くと、妖精たちはすでに飛び交っていた。

光を反射しながら舞い、喋り、笑い声を上げている。

少女は息を潜め、じっと待つ。

手のひらをそっと伸ばし、身体を動かさない。

「こっちだよ……」

一匹が、そう囁きながらふわりと降りてきた。

指先が震える。

逃げられないように、慎重に両手を合わせる。

捕まえた。

そっと、指の隙間を開く。

かすかに透き通った羽が見えた。

胸が高鳴る。

急いで持ち帰らなくては。

帰り道、少女の心は浮き立っていた。

虫かごの中で、妖精が少女に話しかけてくる。

「君は、可愛いね」

そうかしら。

少女は、嬉しくなる。

「この道は、はじめてかな」

妖精は、虫かごの中から外を覗く。

「おいおい、そっちじゃないよ」

ここはあまり来たことがない。

自信がない。

「こっちだよ」

妖精の言う通りに、歩く。

「そっちじゃないよ」

「こっちだよ」

気づくと、同じ木の影がまた目の前にあった。

妖精は、人を迷わせる。

妖精の言う通りに歩いているうちに、少女は迷ってしまった。

家に帰れない。

泣きながら、歩く。

少女は、笑われている気がした

父と母が、窓の外を見ると。

虫かごを持った娘が、わんわん泣きながら同じ場所を回っていた。

家に戻った少女は、机の上に虫かごを置き、両親と話す。

「妖精って、そういうものなのよ」

「騙すの?」

「騙しているわけじゃないの。進化の過程で、そうなっただけ」

「適者生存、あるいは、最適者生存」

少女には難しい言葉だった。

「こっちだよ」

「そっちじゃないよ」

「こっちだよ」

虫かごの中で、妖精は鳴いている。

「そういう鳴き声なの。本人たちには、意思はない。ただ、人間には言葉みたいに聞こえるだけ」

少女は小さな箱を用意する。

葉と花びらを敷き、水をほんの少し垂らす。

そっと、箱をのぞき込む。

妖精は小さく震えていた。

「君は、可愛いね」

少女を見上げて微笑んだ。

夜になっても、少女は眠れなかった。

布団に入っても、胸が高鳴る。

何度も箱を開けては、中の妖精を確かめる。

翌朝。

妖精の羽は、少しくすんでいた。

箱の中には、甘い匂いとは別の薄い湿り気が混じっていた。

「そっちじゃないよ」

妖精は、鳴いている。

訴えかけるように、何度も、何度も。

「この道は、はじめてかな」

「君は、可愛いね」

声は、だんだん小さくなっていく。

三日後。

羽はしおれ、

「君は、可愛いね」

最後にそうつぶやき、妖精は動かなくなった。

みるみる身体が黒ずみ、異臭が漂いはじめる。

箱の中では小さな虫が這い、花びらの上に溶けたような液体が染みている。

少女は、悲鳴を上げた。

「だから、言ったのに」

母の声は、低く、硬かった。

「捕まえたら、死んでしまう。そう、言ったでしょう」

少女は、震える手で箱を抱え、涙を流す。

「……どうしよう、お母さん」

「埋めてあげなさい」

夜の森へ向かう。

春の香りが、まだ残る木々の下。

少女は、小さな穴を掘る。

腐りかけた妖精を、そっと埋め、手で土をかける。

「ごめんね」

頬を流れる涙が、土に落ちる。

ふとどこからか、かすかな声が聞こえた。

少女は、顔を上げる。

「君は、可愛いね」

春の風に乗って、小さな光が揺れながら舞っていた。

けれど、その手を伸ばすことは、もうできなかった。

—— おわり——

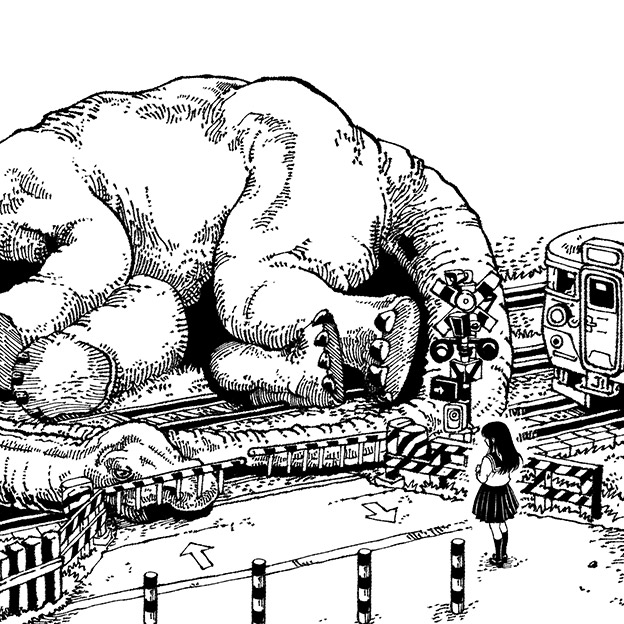

【小説】恐竜のせいで学校に行けません

「学校行くのいやだなあ……」

麩月(ふづき)は、ベッドの上で目だけ出して布団に潜り込んでいる。

彼女は小柄で、普段からあまり目立つタイプではない。

何をするにも億劫で、学校では「気が抜けた豆腐」とまで言われている。

でも麩月には、誰にも負けない特技があった。

「そんなとき!」

麩月は目をつぶって、何か考え始める。

つまらない日常を打破するため、麩月は想像力を活用する。

どんな退屈な時間でも、一瞬で夢中になれる想像の世界を作り出す能力だ。

現実はいつも重い。だから私は、軽い世界を自分でつくる。

「1・2……」

ばっと起き上がる。

「ほら! 窓の外は白亜紀!!」

窓の外でプテラノドンが鳴いた。

本当はカラス……のはずなのに、今日は黒くない。

ビルの屋上から屋上へ滑空している。

トリケラトプスが大きな角を揺らしながら走り、草食恐竜たちがゆっくりと草木を食べている。

街中で恐竜が闊歩している。

「行ってきます!」

やる気が出たので、麩月は学校へ向かう。

ヴェロキラプトルが「グルルルル……」と、隣の家の塀の中で唸り声をあげている。

(けれど私はわかっている。本当は隣の犬が吠えているだけ)

ステゴサウルスの群れが尻尾を左右に振りながら道路を横断する。

(本当は自転車通学の高校生たちね)

トリケラトプスに人が乗って走っている。

(あれはバスよ)

これは麩月がいつもおこなう想像ごっこである。

あるときはお忍びでやってきた王女様が街を視察するごっこ。

あるときは銀河の彼方からやってきた宇宙人になりきって地球を観察するごっこ。

咆哮を上げ、麩月めがけて走ってくるティラノサウルス。

巨大な足音が地面を揺らし、周囲の建物の窓がガタガタと音を立てている。

「ダンプカーだということはわかってるのよ」

しかし、ティラノサウルスの姿があまりにもリアルで、麩月の想像力は暴走していく。

トリケラトプスの角が陽光を反射して鈍い輝きを放つ。

プテラノドンの影が街全体に広がり、人々はその存在に怯えるどころか、自然の一部のように受け入れている。

「こんなに完璧な世界が作れるなんて、私って天才かも!」

一瞬だけ得意げな表情を浮かべた。

その直後、ティラノサウルスの巨大な瞳が、彼女を見透かすようにわずかに動いた気がした。

一瞬、心臓が跳ねる。

ギョッとした。

ティラノサウルスが顎を大きく開き、麩月の頭上に迫ってくる。

わかってる。これはダンプカー。いつもそうだった。

でも今日は……うまく“区別”ができていない。

感覚のチャンネルが混線しているみたいだ。

「そういうの、もういいから」

苦笑いしながら、麩月は自分の暴走した想像を止めようとする。

……はずだった。

しかし今日は違った。

そのまま恐竜の王者は麩月を咥えた。

巨大な牙が突き刺さり、麩月の意識は遠くなる。

そのまま空中へ振り回し、ティラノサウルスは彼女の身体を地面に叩きつけた。

麩月は横たわったまま、かろうじて目を開く。

「駄目! 私がこのまま死んでしまったら……」

薄れていく意識の中、麩月は手のひらに意識を集中させる。

ティラノサウルスの足元に広がるはずの、ゴツゴツとしたジュラ紀の土ではなく、固く、熱を帯びた現実の舗装道路の感触を。

「これはアスファルト。アスファルト……!」

しかし、手のひらは巨大な肉食獣の足に踏み潰され、感触は消えていく。

建物のガラス窓が轟音にビリビリ震えている。

通りにいた他の恐竜たちも興奮したように動き始める。

アパトサウルスが長い首を建物から突き出し、足元を通行人がくぐる。

ヘルメットを被った青年がコンプソグナトゥスの背に乗り、道路を走り抜けていく。

「恐竜が、私の思い込みが、確信に変わって……このままの世界が続いてしまう……」

麩月の指が地面を掻きむしるように動く。

「駄目…………」

「早く想像をやめないと……」

麩月の眼は見開いたまま静止した。

ティラノサウルスは足音を響かせ、去っていく。

その後に残された血まみれの少女を、通勤途中のサラリーマンが邪魔そうに避けて歩いていく。

スマートフォンを見ながら、誰一人として悲鳴を上げない。

だってそれが、恐竜の日常だから。

——おわり——