【小説】十一人いる!

宇宙ステーションでの清掃作業は予定より長引いていた。

「やばい、間に合わない!」

清掃区画の空調が壊れ、軽い酸欠で頭がぼんやりしていたのかもしれない。

僕は慌てて、整備員たちを押しのけ、最も手前に停まっていた宇宙船に飛び乗った。

この船は火星に医薬品を運ぶ緊急輸送船、僕がパイロットだ。

出発許可はすでに降りている。

僕はこんなときでも冷静に行動できる。

必要な判断だけを残し、それ以外は切り捨てる傾向があるとも言えるのだが。

手は自動的に動いて発進準備を整え、エンジンを点火する。

宇宙港のゲートが開き、船体がゆっくりと滑り出した。

「ふぅ……間に合った」

だが、その安堵も束の間だった。

後方の貨物室からカタン、と音がする。

「……?」

まさか……密航者か?

警戒しながら貨物室のドアを開けると、そこには一人の見知らぬ顔の男がいた。

「おい、お前何してるんだ!」

男はムッとした顔で言った。

「何って、俺はこの船のパイロットだぜ?」

は?

混乱していると、また別の男が貨物室の奥から出てきた。

「おい、お前、清掃員か? 勝手に船を出していいのか? どういうことだ?」

続いて、三人目、四人目……

次々と貨物室の影から人が現れる。

僕を入れて数えると……全部で十一人いる!

どういうことだ!? 僕の船に、一〇人も増えている!?

「おい、ここは僕の船だ! 勝手に乗り込んでくるな!」

慌てて僕が彼らを静止すると、

「はぁ? 何言ってんだ、お前ら全員、密航者だろ!」

全員が周囲に向かって主張し始めた。

怒鳴り声はばらばらなのに、イントネーションが微妙にそろっている。

「バカ言え、僕以外が密航者だ!」

僕が負けずに怒鳴り返すと、

「俺はパイロットどころか、お前らの運送会社の社長だぞ!」

「俺は宇宙警察だ! 全員逮捕する!」

「俺たちはもう死んでいるんだ……ここは三途の川の渡し船だ」

「おい、俺が主人公だぞ! お前らはモブキャラだ!」

「俺たちはマルチバースが誕生したとき生まれた可能性の分岐なんだ」

「俺が宇宙の支配者だ!」

「ここで不倫相手と待ち合わせしてるんだ、邪魔するな!」

「俺は異世界転生してきたんだが?」

「カット! カット! 今の演技じゃダメだ、もう一回!」

「俺は未来から来たお前だ! この船を止めるために来た!」

口々に勝手なことを主張する男たち。

彼らはみな同じ運送会社の制服を着ているが、誰が誰やら見分けがつかない。

そして僕含めて十一人全員、名札の番号が同じ……

「いいや、お前らが偽物だ!」

僕は……いや全員が叫んだ。

だが、言い争っている場合ではない。

これは緊急輸送船だ。

必要最低限の資源しか積んでいない。

十一人も乗っていたら、燃料は尽き、酸素も足りなくなり、全員が死ぬ。

計算は残酷だ。

冷たい方程式が導き出す答えは一つ。

余剰分を排除しなければ、この船は目的地にたどり着けない。

エアロックに至る扉を開くと、警告音が鳴り響いた。

「警告:エアロック減圧シーケンス開始」

赤いランプが点滅し、空気が張り詰める。

僕は操縦席ダッシュボード下からレーザー銃を取り出し、彼らに向けた。

「すまんが、ルールだ。出てもらうぞ」

ざわめきが走る。

疑念、怒り、恐怖——すべてが交錯した視線が僕に向けられた。

「待て、俺は本物のパイロットだ!」

「お前こそ密航者だろ!」

「頼む、考え直してくれ!」

無意味だ。

話し合いでは酸素も燃料も節約できない。

「知るか!」

内扉がロックされ、減圧が始まる。

男たちが必死に扉を叩く。鼓膜が悲鳴を上げ、血の滲む指先がガラスをひっかいた。

「エアロック開放」

無音だった。

扉が開いた瞬間、何かが吸い出される気配だけが残った。

悲鳴は、空気がない場所では形にならない。

これで船内は僕一人……ようやく、火星へ向かえる。

ふぅ、と息をつき、船の認識番号を確認する。

「え?」

認識番号が違う。これ、僕の船じゃない。

「……」

あの中に、一人くらい本物がいたかもな。

……ま、いっか。

誰が本物か決めるのはこの物語の外側だ。

僕が判断する必要はない。

船を一気に加速させ、僕は火星へと向かった。

——おわり——

【普通】朝型のメソッド④

【普通】朝型のメソッド③

【小説】私の可愛い胃

私は動物を飼うことができないアパートに住んでいる。

ペット禁止の貼り紙を見るたび、胸の奥でなにかが鳴く。

——それなら、体の中で飼えばいい。

「私、胃を飼ってるんだ」

最初は冗談のつもりで始めたその考えは、だんだんと本気になっていった。

私はお腹の中に、小さな命が住んでいると信じることにした。

胃という名の小さな生き物が、私の体の中で日々の食事を楽しんでいる。

空腹になると、胃は「クゥ~ン」と鳴く。

私はその音が可愛くて仕方なく、いつもお腹が鳴る度に食べ物をあげてしまうのだ。

お腹が空いているときは、胃が「もっと食べたい!」と鳴くのだと思うと、つい食べ過ぎてしまう。

しかし、最近ダイエットを決意した。

友達と会う約束があり、少しだけ体を絞りたかったのだ。

でも、食べることが好きな私は、ダイエットが辛くて仕方がなかった。

「お前のためでもあるんだよ!」

ダイエット中、胃が鳴くたびに私は言い聞かせた。

食事を抜くたびに、胃が悲しげに「クゥ~ン」と鳴いて、それが本当に愛おしく思えた。

でも、ここで我慢しないと、せっかくの努力が無駄になる。

毎日少しずつ食事の量を減らし、お腹の鳴き声を我慢する日々が続いた。

胃が「キュルルルルルル……」と鳴くと、

「もう少しだからね」

私は優しくその声を無視した。

やがて、少しずつダイエットの成果が現れ始めた。

お腹は少しへこみ、体重も減少した。

それと並行して胃の「クゥ~ン」という鳴き声が、だんだんと静かになっていった。

胃が静かになったことに、私は少し寂しさを感じると同時に、達成感を覚えた。

ある夜、不思議な夢を見た。

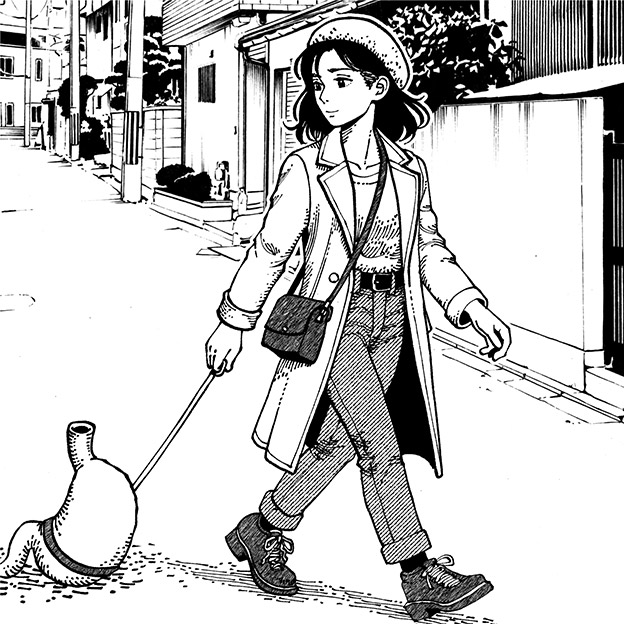

夢の中で、私は手にリードを持ち、散歩道を歩いている。

そのリードの先には、犬のような形をした「胃」がいた。

ピンク色の丸い体に、口が大きく開いている。

胃は楽しそうに周囲を嗅ぎ回りながら、ゴミ箱の中を漁ろうとする。

「ダメだよ、そんなの食べちゃ!」

私は胃を制止しようとリードを引っ張ったが、胃は突然唸り始めた。

「グルルルル……」

次の瞬間、胃が私に飛びかかってきた。

私は必死に逃げようとするが、胃がリードを引っ張り返して私を地面に倒す。

私の上に乗り、まるで復讐するように体を締めつけ、私に向かって大きな口を開いた。

「もう我慢なんかしない……お前を食べてやる!」

胃は口のように食道を広げ、私を頭の上から包み込んでひと呑みにした。

そして私は胃の中で……

暗闇で目を覚ました。 ひどい寝汗をかいていた。

私は、そっと腹部を撫でた。

そして、ついにダイエットを終えた(ことになっている)その日。

私は、この身体へのご褒美を用意した。

久しぶりに会った友達と向かった先は、駅前の焼き肉屋だ。

テーブルには、厚切り牛タン、カルビ、ホルモン……焼き網の上でじゅうじゅうと肉が焼ける音がするたびに、私の腹の奥が期待に打ち震えるのがわかった。

「どう、おいしいでしょ!」

私はそう言いながら、焼きたての牛タンを次々と口に放り込み、咀嚼し、食道へと送り込む。その作業がたまらなく愉快だった。

「ちょっと、私以外の誰と喋ってんの? なんか今日、雰囲気変わったね」

友達は含み笑いしながら突っ込む。 私はただ、ニヤリと笑って見せた。

満腹になった頃、お腹の奥から、くぐもった音が聞こえた。

「クゥ~ン……キュゥ~ン……」

それは、これまで聞いてきたような食欲の合図ではなく、どこか悲痛な、助けを求めるような鳴き声だった。

「……して、……してよ」

微かに、人間の言葉が混じっているように聞こえた。

「ん? なにか言った?」 友達が不思議そうに私を見る。

「ううん、なんでもない。ちょっと食べすぎちゃったみたい」

私は腹部を軽く叩いて黙らせた。

——静かにしろ。

私は心の中で、腹の中に閉じ込めた「かつてのこの身体の持ち主」に向かって語りかけた。

お前はもう、ただの空腹の象徴だ。

これからは私が、この身体を使って存分に食事を楽しんでやる。

飼い主が変わったんだよ。

「キュ……」

腹の奥で、小さく絶望的な震えが伝わってきた。

私は満足げに、メニュー表を手に取って次の獲物を探し始めた。

—— おわり——